Diskriminieren wir Muslime, wenn wir interreligiös Lernen?

14.11.2013Rückblick auf das GSiK-Streitgespräch »Diskriminierung durch interreligiöses Lernen«

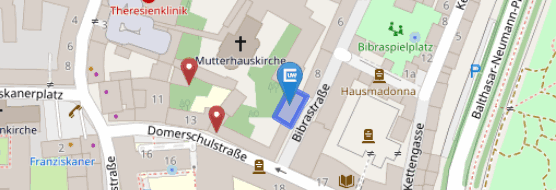

Ist es pädagogisch zu rechtfertigen, religiöse Differenzen im Unterricht zu fokussieren? Dieser Frage ging ein Streitgespräch zwischen Prof. Dr. Albert Scherr (Soziologie, PH Freiburg) und Prof. Dr. Sajak (Religionspädagogik, Uni Münster) am 7. November nach, das vom Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religions- unterrichts (Prof. Dr. Dr. Ziebertz), im Rahmen des GSiK-Projektes veranstaltet wurde.

In seinem Eingangsstatement betonte Prof. Scherr, dass Muslime in Deutschland als religiöse Minderheit oftmals mit Ablehnung und Vorurteilen konfrontiert seien. Grund dafür seien oftmals stereotype Bilder »des Muslims«, wie sie in den Medien verbreitet würden. Das Individuum, das nicht gefangener seiner Religion sei, sondern sich in einer modernen Gesellschaft durch ganz unterschiedliche Bezüge definiere, gerate dabei aus dem Blick. Interreligiöses Lernen verstärke diese Tendenz, da die Teilnehmer oftmals in Rollen gedrängt würden, in denen sie als Vertreter »ihrer« Religion agieren müssten.

Prof. Sajak betonte hingegen, dass eine religiös-weltanschauliche Perspektive ein genuiner Weltzugang sei, der aus bildungstheoretischer Sicht nicht vernachlässigt werden dürfe. In einer multireligiösen Gesellschaft träfen viele solcher unterschiedlichen Weltzugänge aufeinander. Diese Vielfalt biete die Chance, an Differenzen zu lernen und die eigene Perspektive besser zu verstehen. Zugleich stelle die Vielfalt aber auch den Anspruch an Unterricht und Schule, an einer Haltung des Respekts und der Anerkennung unterschiedlicher religiöser Traditionen mitzuwirken.

Wie bereichernd es sein kann, wenn unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven ein Phänomen beleuchten, zeigte sich im daran anschließenden Streitgespräch. Während Prof. Scherr die Bemühung um ein Verbindendes einforderte, das er in den Menschenrechten sieht und auf dessen Grundlage erst verschiedene Lebensentwürfe thematisiert werden sollten, die jedoch individuell und plural seien, also nicht idealtypisch eine Religion repräsentierten, stritt Prof. Sajak dafür Religionen nicht lediglich individuell aufzulösen, sondern ebenfalls als normative Bezugsgrößen mit Glaubenssätzen und Traditionen ernst zu nehmen und zu thematisieren.

Als Fazit der Veranstaltung lässt sich festhalten: Die Thematisierung religiöser Differenz im Unterricht bewegt sich auf schmalem Grat. Eine wissenschaftliche Religionspädagogik muss sich kritisch mit der Praxis interreligiösen Lernens auseinandersetzen, um nicht zur Stereotypisierung und Diskriminierung anderer beizutragen. In einem kritischen Dialog mit anderen Wissenschaften kann sie dabei auch ihr eigenes Verständnis von Sinn, Zweck und Praxis interreligiösen Lernens schärfen, ohne ihren eigenen Standpunkt aufzugeben.

Text und Bilder: Dipl.-Theol. Alexander Unser