Eine katholische Häresie der frühen Neuzeit?

28.06.2011Internationales Symposion an der Universität Würzburg zeigt Vielschichtigkeit des Phänomens des Jansenismus

Das Problem von göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit hat seit der Kontroverse des Augustinus von Hippo mit den Pelagianern immer wieder Anlass zu heftigen theologischen Debatten gegeben. Im 17. Jahrhundert rückte ins Zentrum des damaligen nachreformatorischen Gnadenstreites bezeichnenderweise ein dreibändiges Werk mit dem Titel „Augustinus“. Dessen Verfasser, der Löwener Theologe und spätere Bischof von Ypern, Cornelius Jansenius d.J. (1585-1638), wurde zum Namensgeber einer Bewegung, die nicht nur theologische, sondern auch enorme (kirchen)politische Brisanz barg. Dem Phänomen des „Jansenismus“ widmete sich kürzlich ein internationales Symposion unter Leitung von Professor Dominik Burkard und Dr. Tanja Thanner vom Würzburger Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. An der Fachtagung unter dem Titel „Der Jansenismus – eine ‚katholische Häresie‘ der frühen Neuzeit?“ beteiligten sich sowohl renommierte Experten als auch vielversprechende Nachwuchswissenschaftler; mit Referenten unterschiedlicher Disziplinen aus Belgien, Frankreich, Italien, der Schweiz, England und Deutschland wies das Symposion – gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung – zudem eine beachtliche internationale Besetzung auf.

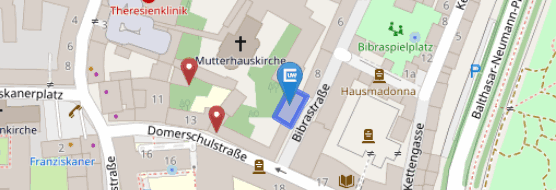

In den Fokus der Tagung, die vom 12. bis 14. Mai 2011 im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten stattfand, hatten die Veranstalter bewusst die Valenz des Kirchenvaters Augustinus und die Rezeption seiner Gnadenlehre gerückt, ohne die das Aufkommen der „jansenistischen“ Bewegung nicht zu verstehen ist. Das Werden der augustinischen Gnadenlehre skizzierte im Eröffnungsvortrag Cornelius Mayer: Der Bischof von Hippo gelangte durch wiederholte Pauluslektüre im Werk „Ad Simplicianum“ (396) zu seiner entscheidenden Erkenntnis von der radikalen Unverdientheit der Gnade und deren absolutem Vorrang vor jeglichem menschlichen Wollen – eine Position, an der er bis zum Ende seines Lebens festhalten sollte. Von den Reformatoren Martin Luther und Jean Calvin wurde Augustinus als Kronzeuge für ihre Gnadenlehre beansprucht (Otto Hermann Pesch und Karin Scheiber), nicht weniger berief sich das Konzil von Trient auf den Kirchenvater. In der Folge kam es zu einer innerkatholischen Gnadendebatte „de auxiliis“, die von dem Jesuiten Molina und dem Dominikaner Bañez als Protagonisten bestimmt war, zu dem aber auch Francisco Suárez SJ einen Beitrag leistete (Karlheinz Ruhstorfer und Giovanna d’Aniello).

Die theologische Fakultät in Leuven war zu dieser Zeit in besonderem Maße augustinischem Denken verpflichtet – in Bezug auf die biblischen Studien demonstrierte dies Wim François. Entscheidende Bedeutung erlangte der von Cornelius Jansenius hier erarbeitete, aber erst 1640 posthum publizierte „Augustinus“, womit dessen Verfasser – ohne die Entwicklung des augustinischen Denkens zu berücksichtigen – eine systematische Darstellung der Gnadenlehre des Kirchenvaters vorzulegen beanspruchte und im Rückgriff auf dessen allgemein anerkannte Autorität zur Lösung der gnadentheologischen Fragen beizutragen suchte. Als Referenzwerk für seine Darstellung der pelagianischen und semipelagianischen Kontroverse diente ihm dabei, so Mathijs Lamberigts, wesentlich Augustins Spätschrift „De gratia et libero arbitrio“ aus dem Jahr 426. Hingegen wies er Jesuitentheologen wie Suárez, Vasquez und Lessius Fehldeutungen der augustinischen Lehre nach. Den Jesuiten warf er eine semipelagianisch geprägte Gnadentheologie sowie einen moralischen Laxismus vor.

Diese Frontstellung gegenüber der „Gesellschaft Jesu“ hatte entscheidenden Einfluss auf die römischen Stellungnahmen gegen den „Jansenismus“, die 1653 in der Bulle „Cum occasione“ Papst Innozenz’ X. mit ihrer Verurteilung von fünf dem „Augustinus“ des Jansenius zugeschriebenen Sätzen einen ersten Höhepunkt erreichten. In Bezug auf dieses Dokument besteht inzwischen eine neue Forschungslage. Die Öffnung des bis 1998 unzugänglichen Archivs der Kongregation für die Glaubenslehre (Rom) erlaubt neuerdings, den Prozess der Urteilsbildung innerhalb der zuständigen Partikularkongregation nachzuvollziehen, berichtete Tanja Thanner von ihren archivalischen Forschungen im Rahmen eines Habilitationsprojektes.

Die Brisanz dieser lehramtlichen Verurteilung lag vor allem darin, dass sie sich auch gegen die Lehre des Kirchenvaters Augustinus selbst zu richten schien und dessen zuvor allgemein anerkannte Autorität zu erschüttern drohte. Dass folglich auch die Theologen des Augustinerordens unter Jansenismus-Verdacht gerieten, schilderte Michael Wernicke am Beispiel der Augustiner Christian Lupus und Enrico Noris. Aber auch die thomistische Schule sah ihre Rechtgläubigkeit durch Vorwürfe einer Nähe zu jansenistischen bzw. calvinistischen Positionen in Frage gestellt (Sylvio Hermann De Franceschi). In der Folge wurde der „Jansenismus“ immer mehr zum Etikett und zu einem kirchenpolitischen Kampfbegriff, der sich mehr und mehr von seinem ursprünglichen gnadentheologischen Kontext löste.

Dabei waren die Auseinandersetzungen weder auf den akademischen noch auf den binnenkirchlichen Raum beschränkt, sondern stellten schon frühzeitig ein politisches Problem dar. Während das umsichtige diplomatische Agieren des Kölner Nuntius Chigi (später Papst Alexander VII.) das Übergreifen der jansenistischen Streitigkeiten auf Deutschland zu verhindern wusste (Marcel Albert), wurde neben den spanischen Niederlanden, dem Ursprungsland des Jansenismus, Frankreich zu einem der politischen Hauptkampfplätze. Von politischer Relevanz war nicht nur die Kritik, die die Jansenisten am vermeintlichen Monopol der Jesuiten auf das königliche Gewissen übten, das sie durch die Stellung des traditionell der „Gesellschaft Jesu“ entstammenden Beichtvaters gegeben sahen (Nicole Reinhardt). Auf die Allianz von Jansenismus und gallikanischer Opposition verwies Jan Roegiers: Eine gemeinsame Grundlage fanden beide Bewegungen in der Ablehnung der päpstlichen Machtansprüche, die sich zum Widerstand gegen jeglichen Absolutismus säkularisierte. So wurde der Jansenismus auch zu einem der Wegbereiter der Französischen Revolution. Catherine Maire behandelte die auf Betreiben des französischen Königs von Papst Clemens XI. erlassene Bulle „Unigenitus“ (1713) gegen den jansenistischen Oratorianerpater Pasquier Quesnel, die im Jahre 1730 zum französischen Staats- und Kirchengesetz erklärt wurde: Die absolute Monarchie wählte hier einen direkten Weg der Verständigung mit dem Papst, vorbei an den traditionellen staatskirchlichen Strukturen.

Bei allen diplomatischen und kirchenpolitischen Verstrickungen sollte freilich nicht der Charakter des Jansenismus als einer innerkirchlichen Erneuerungsbewegung in Vergessenheit geraten. In dieser Hinsicht thematisierte Els Agten Impulse jansenistischer Kreise, die Bibellesung in der Volkssprache zu fördern.

Die Würzburger Fachtagung repräsentierte somit den Facettenreichtum und die Vielschichtigkeit des Phänomens „Jansenismus“. Zugleich bestätigte sich die Fragwürdigkeit seiner Qualifizierung als „Häresie“. Veranstalter Dominik Burkard verwies in seinem Schlusswort hierzu insbesondere auf signifikante Differenzen in der Selbst- und der Fremdbeschreibung; über einheitliche Kriterien, was im 18. Jahrhundert unter „Jansenismus“ zu verstehen ist, gebe es keinen Konsens. Der Beitrag der Tagung zu Vernetzung und persönlichem Austausch der Jansenismus-Forscher war durch die intensiven Diskussionen im Anschluss an die Vorträge evident. Einer breiteren Öffentlichkeit werden die Ergebnisse des Symposions durch die Publikation eines Tagungsbandes zur Diskussion gestellt werden.

Weitere Informationen sind beim Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit der Universität Würzburg zu erhalten: dominik.burkard@theologie.uni-wuerzburg.de bzw. tanja.thanner@uni-wuerzburg.de

(Text: Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit)