„Johnny Walkers“ langer Schatten – und andere Konzilsgeschichten

26.11.2012Der Ökumeniker Otto Hermann Pesch blickt als Zeitzeuge des Zweiten Vatikanums zurück und nach vorn.

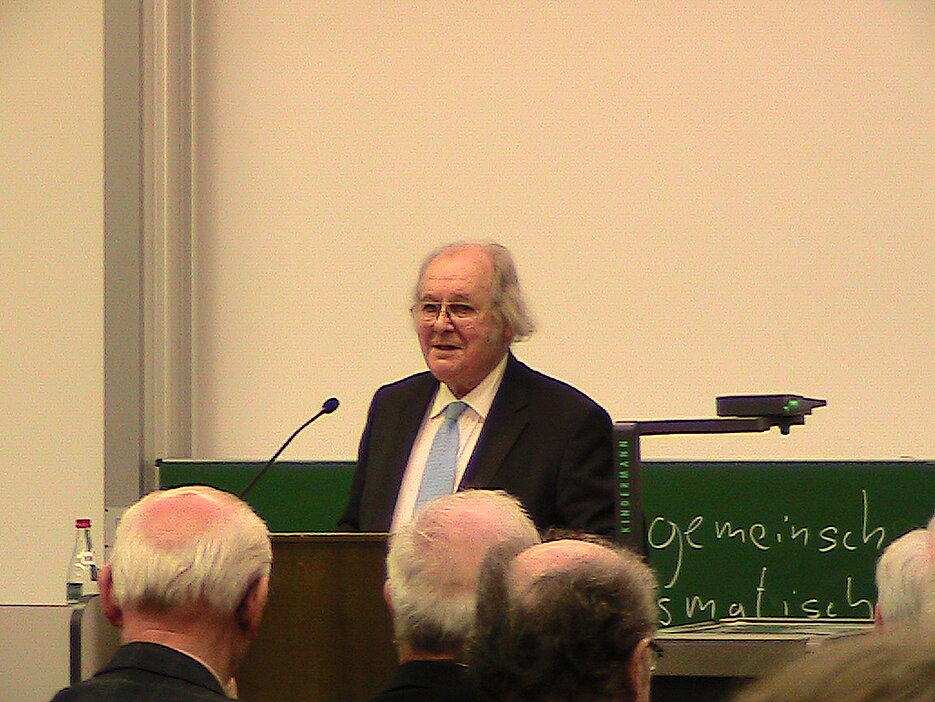

„Ich kann nicht einsehen, warum Dogmatik nicht auch ein Lesevergnügen, ja gelegentlich auch witzig sein dürfe“ schrieb Otto Hermann Pesch vor einigen Jahren in der Einleitung zu seiner Katholischen Dogmatik. Seinem Anspruch an eine ebenso tiefgründige wie vergnügliche Theologie wurde der Hamburger Systematiker nicht nur in seinen Büchern gerecht. Im Rahmen eines Gastvortrags am vergangenen Mittwoch an der Würzburger Universität beleuchtete er mit Witz und Verstand die Hintergründe des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) sowie dessen Wirkungsgeschichte.

Otto Hermann Pesch war auf Einladung des Würzburger Pastoraltheologen Erich Garhammer nach Würzburg gekommen. Zusammen mit der Zeitschrift Lebendige Seelsorge und der Hauptabteilung Schule und Erziehung im Bistum Würzburg hatte dieser den Theologen gewinnen können, als Zeitzeuge des Konzils seine Erfahrungen und Einschätzungen mit Seelsorgern, Religionslehrern und Studierenden zu teilen.

Pesch war 31 Jahre alt, als Johannes XXIII. Im Jahr 1962 das Konzil eröffnete. Entsprechend lebendig sind auch seine Erinnerungen. Sein ganzes Berufsleben hindurch begleitete er das Konzil und die Debatten um seine Umsetzung. Insbesondere, als er von 1974-1999 – als Katholik – als Professor für Systematische Theologe am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg lehrte. Er verfasste das Standardwerk „Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – Wirkungsgeschichte“, das 1993 erschien und mittlerweile die dritte Auflage erreicht hat.

Seinen Vortrag begann Otto Hermann Pesch mit einer Reise in die Vergangenheit. Schließlich könne man, so der 81-jährige, die zentrale Bedeutung des Konzils nur verstehen, wenn man sich die Situation der Kirche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergegenwärtige. Die Spannungen zwischen der Kirche und der Moderne waren damals auf Schritt und Tritt zu spüren. Während die römische Kurie neueren Entwicklungen in Wissenschaft und Kultur ablehnend gegenüberstand und nahezu alle Lebensbereiche der Kirchenmitglieder zu kontrollieren suchte, wuchs in der Bibelbewegung und der Liturgischen Bewegung ein neues, mit der Gegenwart versöhntes Verständnis des Lebens aus dem Glauben. Und während in den Bibelwissenschaften mit der historisch-kritischen Methode ein völlig neuer Zugang zu den Quellen der Heiligen Schrift möglich wurde, versuchte Rom die Theologen zu Sprachrohren des Lehramtes zu machen. Für den einzelnen waren diese Positionen kaum kompatibel: So musste auch Pesch im Laufe der Jahren viermal den Antimodernisteneid für Theologen und Amtsträger leisten. Zu einer Zeit, in der man mit dem dort beschworenen Welt- und Kirchenbild kein theologisches Examen hätte bestehen können.

Fünf Elemente hob Pesch in einem zweiten Schritt als wesentliche Fortschritte des Konzils hervor: Zum einen die völlig neuartige Kultur der Kommunikation – sowohl innerhalb der Konzilsaula als auch in den beschlossenen Texten. Das Zweite Vatikanum sollte das erste Konzil werden, das keine Verurteilungen ausspricht. Dies war eines der zentralen Anliegen Johannes‘ XXIII., von dem eine Anekdote erzählt, er habe die Entwürfe der Vorbereitungskommission mit dem Zollstock in der Hand gelesen und einmal einem Vertrauten gegenüber beklagt: „Sehen Sie nur: in diesem Entwurf gibt es dreißig Zentimeter Verurteilungen.“

Zweitens nannte Pesch das neue kirchliche Selbstverständnis, das in der Rede vom Sakrament und vom Volk Gottes in der Konstitution Lumen gentium zum Ausdruck kommt. Damit sei die fragmentarische Ekklesiologie des Ersten Vatikanischen Konzils endlich in einen größeren Zusammenhang gestellt worden. Das Erste Vatikanum, das im Jahr 1870 angesichts des aufflammenden Deutsch-Französischen Krieges auf unbestimmte Zeit vertagt worden war, hatte zwar die Vorrangstellung des Papstes betont und dessen Unfehlbarkeit dogmatisch abgesichert. Aussagen über das Verständnis der Kirche als ganzer oder gar über die Rolle der Getauften hatte es aber nicht getroffen. Diese dogmatische Schlagseite hatte in den Jahrzehnten darauf nicht nur kirchenpolitische, sondern auch pastorale Auswirkungen – sie unterstützen beispielsweise weiterhin das Bild vom Seelsorger als Hirt unmündiger Schafe.

Drittens ging Pesch auf die Neubestimmung des Verhältnisses der römisch-katholischen Kirche zu den anderen christlichen Kirchen und zu den anderen Religionen, vor allem zum Judentum ein. Ebenso würdigte er viertens die Aussagen des Konzils über die Religionsfreiheit. Beide Erklärungen des Konzils bedeuteten vor dem Hintergrund der bis dato geltenden Lehrmeinung einen entscheidenden Fortschritt, der in der Praxis auch schnell Früchte trug. Ökumenische Initiativen vor Ort sind heute schließlich genauso selbstverständlich wie die Besuche eines Papstes in Moscheen und Synagogen. Zuletzt ging Pesch auch auf die Pastoralkonstitution Gaudium et spes ein, die als einziges Dokument aus dem Konzil heraus entstanden war und die Kirche in ein solidarisches Verhältnis zu den Menschen ihrer Zeit setzte.

Kritisch fiel schließlich Peschs Blick auf die Wirkungsgeschichte des Konzils aus. Zwar sei es in der Kirchengeschichte schon immer so gewesen, dass die Beschlüsse von Konzilien mindestens 50 Jahre gebraucht hätten, bis sie in der Praxis umgesetzt worden seien. Die Beurteilung des bisherigen Weges der Konzilsrezeption fiel dennoch ambivalent aus. Detailliert zeigte Pesch, dass eine Differenz besteht zwischen der strukturellen Implementierung der Konzilsbeschlüsse in der römischen Kurie und ihren Verlautbarungen einerseits und der Integration der Beschlüsse in die Denk- und Handlungsweisen der weltweiten Kirche andererseits. So sei beispielsweise die Strategie einiger römischer Texte, den Volk-Gottes-Begriff der Hierarchie unterzuordnen, eine Missachtung der Äußerungen des Konzils. Auch habe mit dem gegenwärtig für Amtsträger verpflichtend vorgeschriebenen Treueid 25 Jahre nach der Abschaffung des alten ein neuer Antimodernisteneid in der Kirche Einzug gehalten. Allerdings dürfe nicht übersehen werden, dass in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens die Errungenschaften des Konzils heute eine derart selbstverständliche Praxis sind, dass es gerade den Jüngeren kaum vorstellbar erscheint, dass es jemals anders gewesen sei: etwa in der Ökumene, in der Mitarbeit von so genannten „Laien“, in der Liturgie, im interreligiösen Dialog und in der Hochschätzung der Würde des Menschen oder im vielfältigen Methodenkanon der theologischen Disziplinen.

In Fragen der Interpretation des Konzils machte sich Pesch für zwei Haltungen stark: Zum einen dürfe man die Offenheit der Texte für unterschiedliche Positionen nicht einfach zu Gunsten einer Seite aufzulösen, wie es seit einiger Zeit im Blick auf den Offenbarungsbegriff zu beobachten sei. Die Polarität inmitten einiger zentraler Texte sei nämlich gerade keine Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen der Katholizität. Zum anderen helfe vor allem dort, wo es heute um den „Geist des Konzils geht“ der Blick in die Textgeschichte der einzelnen Beschlüsse. Denn vielfach seien sehr profilierte Aussagen in Vorlagen, die bereits eine deutliche Mehrheit des Konzils befürwortet hatten, in der Schlussredaktion wieder abgemildert worden, um der Minderheit der Gegner entgegenzukommen und nahezu einstimmige Abstimmungsergebnisse zu erzielen. Die eigentliche Intention des Textes lasse sich in diesen Fällen daher klar aus den jeweiligen Entwürfen ablesen.

Während des Vortrags und auch im anschließenden Gespräch gelang es Otto Hermann Pesch auch komplexe theologische Sachverhalte anschaulich auf den Punkt zu bringen. Er nannte Konflikte beim Namen und bezog Position – ohne aber die andere Seite abzuwerten. Und er vermittelte dogmatisches Detailwissen mit erfrischendem Humor. Nicht zuletzt das begeisterte die 150 Zuhörer im fast voll besetzten Hörsaal 127. Zum Abschluss zitierte auch Erich Garhammer noch einen Konzilswitz, der auf die große Geste Johannes‘ XXIII. verwies, der beim Einzug in die Konzilsaula von der Sedia gestatoria, dem von mehreren Männern getragenen Papstthron, abgestiegen war, um zu Fuß durch den Petersdom nach vorne zu gehen. Schon bald darauf machte in der Kirche die Frage die Runde, welchen Whiskey der Papst trinken würde – wenn er denn einen tränke: Die Antwort war klar: Jonny Walker.