Kanon des Monats

„Sede vacante nihil innovetur.“

„Während der Sedisvakanz darf nichts verändert werden.“

von Martin Rehak

„Only change is constant“ lautet die geläufige englische Adaption des geflügelten griechischen Wortes „πάντα ῥεῖ (dt.: alles fließt)“. So ist es auch im Leben der Kirche unvermeidlich, dass von Zeit zu Zeit bisherige Amtsinhaber*innen aus dem Amt scheiden und neue berufen werden.

Für eine faire Balance zwischen Bewahrung und Neuerung gilt dabei im kanonischen Recht seit Langem der Grundsatz der Veränderungssperre im Sedisvakanzfall.

Bereits im liber extra, der 1234 promulgierten Dekretalensammlung Papst Gregors IX. (1227–1241) war dieser Thematik ein eigener Titel gewidmet (vgl. X 3.9: Ne sede vacante aliquid innovetur). Dort hat Raymund von Penyafort, der kongeniale Redaktor des liber extra, drei einschlägige Dekretalen der Päpste Innozenz III. (1198–1216) und Honorius III. (1216–1227) versammelt.

Die erste Entscheidung (X 3.9.1) aus dem Jahr 1206 mit dem (sekundären) Rubrum „vacante sede status eius mutari non debet“ stellt einen Ausschnitt aus der rund 20 Jahre sich hinziehenden Auseinandersetzung zwischen dem Bistum Bath und der Abtei Glastonbury dar und hat einen dezidiert prozessrechtlichen Einschlag; zugleich stehen manifeste wirtschaftliche Interessen – gerechte Verteilung von Spenden und ausreichende Finanzausstattung für die Instandhaltung der Klosteranlage – im Hintergrund. Die Abtei war von Innozenz’ Amtsvorgänger Coelestin III. (1191–1198) mit dem Bistum vereinigt worden, so dass der Bischof zugleich das Amt des Abtes übernahm. Nach dem Tod des Bischofs klagte der Konvent gegen diese Regelung und verlangte die alte Unabhängigkeit zurück. In der Dekretale Novit ille entschied Innozenz III., dass ein Rechtsstreit hierüber nicht statthaft sei, solange der Bischofsstuhl vakant ist und daher die Rechte des Bischofs nicht authentisch vertreten werden können.

In der Dekretale Illa devotionis (X 3.9.2) mit dem Rubrum „beneficia spectantia ad collationem praelati non possunt conferri per capitulum sede vacante“ befand Honorius III., dass ein gewisser Magister R., seines Zeichens Dekan im Bistum Teano, zu Recht der Inhaber der Pfründe an der Kirche des Heiligen Leucius von Brindisi in Capua sei. Als das Domkapitel die Pfründe an einen Dritten vergeben hat, sei es hierzu nicht befugt gewesen, weil die Verleihung der fraglichen Pfründe allein dem Erzbischof von Capua zustehe. Das Domkapitel könne sich nicht damit herausreden, lediglich eine Ersatzvornahme getätigt zu haben; denn eine Sedisvakanz (der erzbischöflichen Kathedra) sei ersichtlich kein Fall von Nachlässigkeit und Pflichtvergessenheit (des Erzbischofs).

Mit der an den Bischof von Burgos gerichteten Dekretale Constitutis (X 3.9.3) mit dem Rubrum „sede vacante iudicium habitum contra ecclesiam non tenet“ schließlich hat Honorius III. die Linie seines Amtsvorgängers bekräftigt, dass Prozesshandlungen im Rechtsstreit mit einem Bistum unzulässig seien, solange der Bischofssitz vakant ist und daher die Rechte des Bistums nicht vom Bischof verteidigt werden können.

Wie dem Quellenapparat zum Kodex des kanonischen Rechts von 1917 zu entnehmen ist, gehört zu den mittelalterlichen Wurzeln des hier betrachteten Grundsatzes auch ein Kapitel aus dem liber sextus, der 1298 promulgierten Dekretalensammlung Papst Bonifaz’ VIII. (1294–1303). Im dortigen Titel de rebus ecclesiae non aliendis (VI° 3.9) findet sich die von Papst Innozenz IV. (1254–1261) verantwortete Dekretale Dudum (VI° 3.9.1), deren rechtliche Kernaussage der Kanonist Johannes Andreae (um 1270–1348) so auf den Punkt gebracht hat: „Perpetua alienatio, facta de rebus ecclesiae vacantis non praecedente tractatu et sine iusta causa, non valet.“ Erneut ist hier der tragende Grund der Entscheidung der Umstand, dass im Zeitpunkt der (ungültigen) Veräußerung für immer die betroffene Ortskirche sich nicht verteidigen konnte („Quia […] praedicta ecclesia, cum vacaret, legitimo caruit defensore, […].“ Zudem fehle im zu beurteilenden Sachverhalt das in solchen Fällen übliche Vertragswerk. Schlussendlich lasse sich die fragliche Veräußerung auch nicht mit der Erwägung stützen, sie sei notwendig oder nützlich gewesen („[…] praesertim cum evidens necessitas, quare fieri deberet, vel utilitas non subesset, […].“

Es bricht sich hier erkennbar die Spitzfindigkeit und konstruktive Kreativität eines geschulten Juristen (bzw. Kanonisten) Bahn, der Rechtssätze ungern unhinterfragt lässt, sondern das in ihnen verkörperte Gerechtigkeitsideal herausarbeitet und zugleich die (interessengeleitete) Dehnbarkeit der Norm erprobt. In der von Johannes Andreae gelegten Spur konnte daher etwa Heribert Jone, der namhafte Kommentator des pio-benediktinischen Kodex von 1917, feststellen: Veränderungen, die lediglich vorteilhaft sind, sind zulässig.

Denn die Bestimmung des can. 436 CIC/1917: „Sede vacante nihil innovetur“ – welche (im Widerspruch zu unserem Eingangsstatement) gänzlich unverändert in c. 428 § 1 CIC übernommen wurde – stellte ersichtlich ein Referat des alten Rechts dar, so dass gemäß can. 6 Nr. 2 CIC/1917 bei der Auslegung der Norm die bewährte Praxis und die Auffassung der anerkannten Rechtsgelehrten zu beachten war. Der Kanon folgte dabei in der redaktionellen Anordnung des Rechtsstoffs auf can. 435 § 2 CIC/1917, welche Norm wiederum mit einer abstrakteren Formulierung, aber unverändertem Sinn- und Regelungsgehalt in den jetzigen c. 428 § 2 CIC übernommen wurde.

Betrachtet man den unmittelbaren systematischen Kontext des c. 428 CIC, so wird deutlich, dass der erste Normadressat dieser Regelung der Diözesanadministrator ist. Er darf keine Entscheidungen treffen, die – mit den Worten des c. 428 § 2 CIC – potenziell geeignet sind, die rechtliche und wirtschaftliche Lage des vakanten Bistums zu beeinträchtigen oder die bischöflichen Rechte zu schmälern.

Den Spezialfall, dass der vakante Bischofsstuhl der stadtrömische ist, streift das kodikarische Recht nur kurz in c. 335 CIC und schärft ein, dass in diesem Fall in der Leitung der Gesamtkirche nichts verändert werden dürfe. Zudem wird in dieser Norm ebenso wie in c. 359 CIC darauf verwiesen, dass bei Sedisvakanz des päpstlichen Thrones die einschlägigen kirchlichen Spezialgesetze – aktuell die ursprünglich von Papst Johannes Paul II. (1978–2005) erlassene und von Papst Benedikt XVI. (2005–2013) modifizierte (vgl. dazu auch hier) Apostolische Konstitution Universi Dominici gregis – zu beachten sind. Das Prinzip der Veränderungssperre wird dabei durch die Bestimmung des c. 367 CIC flankiert, wonach – sofern im Einzelfall keine abweichende Anordnung getroffen wurde – das Amt eines päpstlichen Gesandten nicht durch die Sedisvakanz des Apostolischen Stuhls endet.

Im Kontext der synodalen Elemente der Kirchenverfassung wird der hier erörterte Rechtsgrundsatz auf der Ebene der Kirchenprovinzen indirekt durch c. 440 § 2 CIC verfochten, gemäß welcher Norm bei Sedisvakanz des Metropolitansitzes eine Provinzialkonzil nicht einberufen werden darf. Ebenso ist auf Bistumsebene eine vielleicht stattfindende Diözesansynode gemäß c. 468 § 2 CIC im Sedisvakanzfall suspendiert, bis der neue Diözesanbischof über ihre Fortsetzung oder ihren endgültigen Abbruch befindet. Der Priesterrat ist im Sedisvakanzfall von Rechts wegen aufgelöst (vgl. c. 501 § 2 CIC) und es schlägt die Stunde des Konsultorenkollegiums; sprich in Deutschland die Stunde der Domkapitel, die dessen Aufgabe übernehmen (vgl. c. 501 § 2 i.V.m. c. 502 § 3 CIC). Ebenso endet gemäß c. 513 CIC die Amtsperiode eines diözesanen Pastoralrats im Sedisvakanzfall vorzeitig.

Doch kommen wir noch einmal zurück zum Diözesanadministrator und seinen Befugnissen im Sedisvakanzfall. In seiner inneren Weisheit ist sich das kanonischen Recht durchaus der Problematik bewusst, dass ein stures Festhalten am „Sede vacante nihil innovetur“-Grundsatz für ein vakantes Bistum auch schädlich sein kann; insbesondere dann, wenn aufgrund ungebührlich langer Vakanz lähmender Stillstand bei wichtigen und eventuell auch dringenden Entscheidungen die Folge ist. Von daher finden sich im Kodex etliche Bestimmungen, die das traditionelle Begründungsmotivpaar der Notwendigkeit und Nützlichkeit in positive Rechtsnormen ummünzen.

Dies betrifft zum einen das Feld der Personalentscheidungen. So gestattet c. 272 CIC dem Diözesan-administrator, mit Zustimmung des Konsultorenkollegiums dann über etwaige Exkardinationen, Inkardinationen und Transmigrationen von Klerikern zu entscheiden, wenn die Sedisvakanz schon mindestens ein Jahr andauert. Ebenso ist ein Diözesanbischof (ohne dass das Konsultorenkollegium zustimmen müsste) gemäß c. 525 Nr. 2 CIC befugt, Pfarrer zu ernennen, wenn die Sedisvakanz länger als ein Jahr währt. Wie man sieht, ist der Zeitraum von einem Jahr ein wiederkehrender Topos, der zugleich anzeigt, welchen Zeitraum der Gesetzgeber für die Wiederbesetzung des Amts eines Diözesanbischofs – das ohne Zweifel ein der Seelsorge dienendes Amt darstellt, dessen Übertragung also gemäß c. 151 CIC keinen Aufschub duldet – offenbar als (noch) vertretbar ansieht.

Erwähnt sei schließlich noch c. 490 § 2 CIC, der ausnahmsweise auch dem Diözesanadministrator den Zutritt zum bischöflichen Geheimarchiv gestattet, falls ein echter Notfall vorliegen sollte.

Beweist nach alledem c. 428 § 1 CIC, dass der Aphorismus von der konstanten Veränderung unzutreffend ist und jedenfalls nicht das kanonische Recht betrifft. Beweist unser Norm vielleicht sogar die These einer Reformunfähigkeit der Kirche und ihres Rechts. In der Tat könnte sich der in c. 428 § 1 CIC niedergelegte Rechtsgrundsatz noch lange Zeit unverändert im kanonischen Recht erhalten, wenn und weil ihm zugleich jene gegenläufigen Rechtsnormen beigegeben sind, welche eine differenzierte Rechtslage und -anwendung ermöglichen, die verhindert, dass sich Vernunft und Wohltat in Unsinn und Plage (vgl. Goethe, Faust I, 1976) verwandeln. Darüber hinaus wird man das in c. 428 § 1 CIC zum Ausdruck kommende Beharrungsvermögen des Rechts womöglich als einen Hinweis darauf sehen können, dass gutes, bewährtes, richtiges Recht tatsächlich eine Funktion des transzendenten Ideals der Gerechtigkeit darstellt, so dass eine Veränderung des positiven Rechts ohne vorgängige neue Gerechtigkeitsparadigmen schlicht unlogisch, unverständlich und verkehrt wäre. Es ist also nicht nur der Wandel eine Konstante, die unser Dasein charakterisiert, sondern auch der Wunsch nach Gerechtigkeit. Doch was das im Einzelfall konkret und genau bedeutet, kann und muss fließend bleiben.

* * *

Der Lehrstuhl für Kirchenrecht der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist seit dem 01.10.2023 bis auf Weiteres vakant. Der bisherige Lehrstuhlinhaber stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es ist beabsichtigt, die Reihe „Kanon des Monats“ alsbald an anderer Stelle wiederaufzunehmen und fortzusetzen.

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Frau Anna Krähe, Frau Katharina Leniger, Frau Dr. Jessica Scheiper, Frau Dr. Martina Tollkühn und Herrn Prof. Dr. Theodor Seidl, die als Gastautor*innen die Reihe mit ihren Beiträgen bereichert und eine seit Mai 2018 kontinuierliche monatliche Veröffentlichung neuer Beiträge ermöglicht haben.

Ein herzliches Dankeschön geht darüber hinaus an alle Leser*innen dieser Reihe für ihr Interesse und das gelegentlich von einzelnen Personen geäußerte Feedback. Bleiben Sie dem kanonischen Recht gewogen!

* * *

„Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi."

„Als der mit den Befugnissen eines Ordinarius ausgestattete Moderator muss der Prälat sich sowohl um die geistliche Bildung jener, die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert hat, als auch um deren geziemenden Unterhalt kümmern.“

von Martin Rehak

in memoriam Winfried Aymans (1936–2023)

Vor ungefähr einem Jahr hatte Papst Franziskus mit dem Motu Proprio Ad charisma tuendum vom 14.07.2022 die von Papst Johannes Paul II. am 28.11.1982 erlassene Apostolische Konstitution Ut sit, in: AAS 75/I (1983) 423–425, und damit das Eigenrecht der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei (kurz: Opus Dei) abgeändert (siehe dazu auch hier). Mit dem in italienischer (und in Bezug auf den neuen Text des Codex Iuris Canonici auch in lateinischer) Sprache verfassten Motu Proprio Le Prelature personali vom 08.08.2023 – promulgiert durch Veröffentlichung im L’Osservatore Romano vom ebenfalls 08.08.2023 und am selben Tag in Kraft getreten – hat Papst Franziskus nunmehr im kodikarischen Recht der Personalprälaturen (cc. 294–297 CIC) einige Präzisierungen vorgenommen, welche c. 295 §§ 1-2 CIC und c. 296 CIC betreffen.

In c. 295 § 1 CIC n.F. wird nunmehr zur Rechtsnatur einer Personalprälatur ausgeführt, dass diese einem öffentlichen (vgl. dazu c. 301 § 3 CIC), klerikalen (vgl. dazu c. 302 CIC) Verein päpstlichen Rechts (vgl. dazu c. 312 § 1 Nr. 1 CIC) mit Inkardinationsbefugnis (vgl. dazu bereits c. 265 CIC) gleichgestellt wird („Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur ...“). Ähnlich wie es sich gemäß c. 368 CIC bei Gebietsprälaturen (vgl. dazu c. 370 CIC), Gebietsabteien (vgl. ebd.), Apostolischen Vikariaten (vgl. dazu c. 371 § 1 CIC), Apostolischen Präfekturen (vgl. ebd.) und dauerhaft errichteten Apostolischen Administrationen (vgl. dazu c. 371 § 2 CIC) um Sonderformen von Teilkirchen handelt – Teilkirchen hier im Sinne des lateinischen Kirchenrechts, also nicht zu verwechseln mit den „‚Teilkirchen‘ oder ‚Riten‘“, von denen das Zweite Vatikanische Konzil in Dekret Orientalium Ecclesiarum über die katholischen Ostkirchen, dort Nr. 2, in: AAS 57 (1965) 76–89, hier 76, spricht –, handelt es sich also bei Personalprälaturen um eine Sonderform des kirchenrechtlichen Vereins. Damit findet etwa jene von Winfried Aymans – dem ausgewiesenen Kenner der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, des nachkonziliaren kirchlichen Verfassungsrechts sowie des kanonischen Vereinsrechts – vorgetragene Analyse der bisherigen Rechtslage ihre Bestätigung. Aymans hatte die Personalprälatur im Sinne des Kodex als einen „apostolischen Inkardinationsverband für Weltgeistliche“ (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 746 f.) bezeichnet und zutreffend darauf hingewiesen, dass zwischen der Personalprälatur im Sinne des Kodex und der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei deutliche Unterschiede hinsichtlich Zielsetzung und Binnenstruktur zu beobachten sind (vgl. ebd., bes. 754 f.).

Ebenfalls in c. 295 § 1 CIC n.F. wird die Beschreibung des Prälaten als eigener Ordinarius („Ordinarius proprius“) durch die Klarstellung ersetzt, dass der Prälat einer Personalprälatur als ein mit den Befugnissen eines Ordinarius (vgl. dazu c. 134 § 1 CIC) ausgestatteter Moderator handelt („… praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est …“). Dazu sei angemerkt, dass der Terminus „moderator“ unter anderem bereits aus dem kodikarischen Vereinsrecht bekannt ist und dort den Vereinsvorsitzenden (vgl. cc. 309, 317 §§ 1-4, 318 § 2, 320 § 3, 324 § 1, 329 CIC) bezeichnet, während im Ordensrecht unter dem „[supremus] moderator“ (vgl. cc. 592 §§ 1-2, 619 § 1, 622, 624 § 1, 625 §§ 1-2, 631 § 1, 647 §§ 1-2, 668 § 4, 684 § 1, 686 § 1 u. § 3, 688 § 2, 690 § 1, 691 § 1, 695 § 2, 697 Nr. 3, 698, 699 § 1, 726 § 2, 727 § 1, 743, 744 § 1, 745 CIC) zumeist spezifisch der oberste Leiter eines Religioseninstituts verstanden wird, wobei der Begriff aber auch – gehäuft im Recht der Säkularinstitute – sonstige Leiterinnen und Leiter (vgl. cc. 613 §§ 1-2, 615, 717 §§ 1-2, 719 § 4, 720, 724 § 2, 726 § 1, 738 § 1, 745 CIC) umfasst.

Mit dieser Neuumschreibung der Rechtsstellung des Prälaten korrespondiert der Einschub in c. 296 CIC n.F. am Anfang („Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus …“), dem zufolge jene vertraglichen Bindungen, die interessierte Laien mit der Personalprälatur eingehen, nichts daran ändern, dass diese Gläubigen weiterhin gemäß c. 107 CIC aufgrund ihres Wohnsitzes dem örtlichen Pfarrer sowie dem örtlichen Ordinarius zugeordnet bleiben, welche gemäß c. 515 § 1 CIC der eigene Hirte sowie der eigene Ordinarius jener Gläubigen sind.

So bemerkenswert die eben beschriebenen Änderungen im Normtext der cc. 295–296 CIC sind, so bemerkenswert ist zugleich der Umstand, dass in c. 295 CIC weiterhin unverändert davon die Rede ist, dass der Prälat einer Personalprälatur das Recht habe, Alumnen

„titulo servitii praelaturae ad ordines promovere (dt.: auf den Titel des Dienstes für die Prälatur zu den Weihen zu befördern)“ (c. 295 § 1 CIC);

mit der Folge, dass er sodann verantwortlich ist für das spirituelle und materielle Wohl jener Alumnen,

„quos titulo praedicto promoverit (dt.: die er aufgrund des vorgenannten Titels befördert hat)“ (c. 295 § 2 CIC).

Was zunächst die Wendung „Beförderung zu den Weihen“ anbelangt, hat bereits Winfried Aymans erläutert (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741), dass damit die Befugnis des Prälaten umschrieben sei, Weiheentlassschreiben (vgl. dazu grundlegend c. 1015 § 1 CIC) für die Alumnen der Prälatur auszustellen. Zugleich hat Aymans richtig bemerkt, dass bei der Auflistung jener Amtsträger, die gemäß cc. 1018–1019 CIC zur Ausstellung von Weiheentlassschreiben berechtigt sind, die Prälaten einer Personalprälatur anscheinend vergessen wurden. Es ist bedauerlich, dass der gesamtkirchliche Gesetzgeber bei seiner jüngsten Änderung des CIC keine Notwendigkeit gesehen hat, auch außerhalb der cc. 294–297 CIC etwaige allfällige Klärungen zur Rechtsstellung des Prälaten einer Personalprälatur vorzunehmen und im Zuge dessen diesen augenscheinlichen redaktionellen Mangel zu beseitigen. Tatsächlich hätte hierfür gerade mit Blick auf das Opus Dei ein praktisches Bedürfnis bestanden, nachdem der Heilige Vater mit dem eingangs erwähnten Motu Proprio Ad charisma tuendum seiner Überzeugung Ausdruck verliehen hatte, dass angesichts des Gründungscharismas des Opus Dei eine Bischofsweihe für dessen Prälaten jetzt und in Zukunft nicht angemessen sei. Denn vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, dass fortan der Prälat der Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei gar nicht mehr umhinkommt, für etwaige Alumnen seiner Prälatur andere Bischöfe um die Weihespendung zu bitten.

Was indes die Redeweise von einem Titel für die Beförderung zu den Weihen anbelangt, sei zunächst der rechtssprachliche Hinweis gestattet, dass „titulus“ im kodikarischen Recht in einer gewissen Bedeutungsvielfalt begegnet:

Die ursprüngliche Bedeutung der lateinischen Vokabel „titulus“ im Sinne von Aufschrift, Inschrift, Namensschild hat sich am ehesten in den cc. 304 § 2, 808, 1218 CIC erhalten.

In einer Weiterentwicklung dieses Grundgedankens meint „titulus“ auch den Titel im Sinne einer Auszeichnung, die einzelne Personen erhalten. Dabei handelt es sich teils um eine reine Ehrenbezeichnung (vgl. näherhin cc. 185, 402 § 1, 438, 1331 § 2 Nr. 5 CIC), teils wird „Titel“ als Synonym zu (akademischem) „Grad“ bzw. (beruflichem) „Abschluss“ verwandt (vgl. c. 660 § 1 CIC), und teils dürften beide eben genannten Aspekte gleichermaßen im Blick sein (vgl. cc. 1336 § 3 Nr. 5, 1336 § 4 Nr. 4, 1338 § 1 CIC).

In einem spezifisch juristischen Sinn ist „titulus“ etwa in cc. 168, 189 § 4, 388 § 3, 951 §§ 1-2, 1276 § 1, 1282, 1289, 1331 § 2 Nr. 4, 1407 §§ 1-2, 1411 § 2, 1497 § 2 CIC gebraucht und bezeichnet dort in einem allgemeinen Sinn den Rechtstitel, also mit anderen Worten den Rechtsgrund für ein subjektives Recht. Eine bekannte Unterkategorie – die historisch namentlich im Fall der Titelkirchen und Titeldiakonien der Kardinäle zugleich an die ursprünglichen Bedeutung von „titulus“ als Namensschild anknüpft – begegnet in Bezug auf Kardinäle und Bischöfe in cc. 350 §§ 1-5, 352 § 2, 357 § 1 CIC. Als eine weitere Unterkategorie ist der „Weihetitel“ anzusehen, wie er in c. 295 §§ 1-2 CIC auftaucht und sogleich noch eingehender zu diskutieren ist.

In einer Übertragung auf eine zwar auch rechtliche, aber mehr noch theologisch-spirituelle Ebene bezeichnet „titulus“ sodann in cc. 276 § 1, 573 § 1, 1008 CIC jene Rechtstitel im Sinne einer besonderen Legitimation zu innerkirchlichem Handeln, die gegenüber der Taufe und der dort vermittelten Gnade (vgl. dazu c. 204 § 1 CIC) als Rechtsgrund hinausgehend neu und anders sind, nämlich die sakramentale Weihe der Kleriker sowie die Profess der Ordensleute.

In cc. 224, 824 § 1-2, 1710, 1728 § 1 CIC schließlich meint „titulus“ schlicht und ergreifend eine Gliederungsebene bzw. einen Gliederungsabschnitt innerhalb des Codex Iuris Canonici.

Über den in c. 295 §§ 1-2 CIC erwähnten Weihetitel („titulus canonicus seu ordinationis“) ist zu sagen, dass sich hier über die Jahrhunderte hinweg insofern das altkirchliche Konzept der relativen Ordination erhalten hat, als bis ins 20. Jh. hinein zuletzt gemäß can. 980 § 2 CIC/1917 niemandem erlaubterweise die höheren Weihen gespendet werden durften, wenn nicht für die gesamte Lebenszeit des Neugeweihten durch den Weihetitel ein standesgemäßer Lebensunterhalt gesichert war. Damit bezeichnete der „titulus canonicus“ also – je nach Perspektive – den subjektiven Rechtsanspruch des Klerikers auf Unterhalt und zugleich jene konkrete Vermögensmasse, aus der nach der Weihe – genauer gesagt: nach der ersten höheren Weihe, d.h. der (nichtsakramentalen) Weihe zum Subdiakon – besagter geziemender Unterhalt fließen sollte.

Dabei wurden gemäß can. 979 § 1 CIC/1917 zunächst die klassischen Weihetitel des „titulus beneficii“, des „titulus patrimonii“ sowie des „titulus pensionis“ unterschieden. Allerdings hatte das Benefizium – also das zur Unterhaltung des Amtsinhabers mit einem bestimmten Kirchenamt (wie etwa einer Pfarrstelle) verbundene Vermögen – deshalb an Bedeutung im Weihetitelrecht eingebüßt, weil gemäß Kirchenrecht Benefizien nicht an Subdiakone, sondern nur an Priester vergeben werden konnten. Mit „titulus patrimonii“ bezeichnete man das (ererbte) Privatvermögen des Weihekandidaten, sofern es für einen lebenslänglichen Unterhalt ausreichend erschien. Unter dem „titulus pensionis“ verstand man etwaige Pensionsansprüche, die der Kleriker auf Lebenszeit gegenüber Dritten haben mochte. Als Ersatzformen für diese drei Weihetitel begegnet bereits in can. 981 §§ 1-2 CIC/1917 eine zentrale Besoldung seitens des Heimatbistums („titulus servitii dioecesis“) bzw. in Missionsländern durch „die Mission“ („titulus missionis“). Als eine juristische Förmelei könnte man insbesondere im Falle der Bettelorden den in can. 982 § 1 CIC/1917 erwähnten Weihetitel der Armut („titulus paupertatis“) betrachten; daneben begegnete in can. 982 § 2 CIC/1917 der ordensrechtliche „titulus mensae communis“ bzw. – rechtssprachlich den in can. 981 § 1 CIC/1917 erwähnten Titeln nachempfunden – der „titulus Congregationis“, der also die Verpflichtung der Ordensgemeinschaft, für das materielle Wohl ihrer Mitglieder zu sorgen, zum Ausdruck brachte.

Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Presbyterorum ordinis über Dienst und Leben der Priester, dort Nr. 20,2, in: AAS 58 (1966) 991–1024, hier 1021, mit klaren Worten die Abschaffung oder wenigstens die grundlegende Reform des Benefizialsystems als hauptsächlichem Instrument der Priesterbesoldung gefordert hatte, wurde im Zuge der nachkonziliaren Reform des Kirchenrechts auch das hiermit in Zusammenhang stehende, als nicht mehr zeitgemäß empfundene Weihetitelrecht abgeschafft (vgl. cc. 1008–1054 CIC ex silentio).

Stattdessen ist das rechtliche Anliegen, das einst mit dem Instrument der Weihetitel verfolgt wurde, nunmehr hinreichend durch das Konzept der Inkardination gesichert, die ja nicht nur für den inkardinierten Kleriker (Priester oder Diakon), sondern auch für den Inkardinationsordinarius (Diözesanbischof oder Ordensoberer) mit Pflichten verbunden ist. Zugleich ist der Anspruch der Kleriker auf einen angemessenen Unterhalt auch ausdrücklich in den Katalog der Pflichten und Rechte der Kleriker aufgenommen worden (vgl. c. 281 §§ 1-3 CIC).

Und so kann man auch insoweit mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber bei der Neufassung des c. 295 CIC gleichsam minimalinvasiv vorgegangen ist und nur das abgeändert hat, was anscheinend mit Blick auf die tagesaktuelle Kirchenpolitik der Klarstellung bedürftig erschien. Die Gelegenheit zu einer umfassenden Bearbeitung aller mit c. 295 CIC zusammenhängenden kanonistischen Desiderate wurde hingegen verpasst. Denn bereits Winfried Aymans hatte über die Erwähnung eines Weihetitels in c. 295 CIC a.F. = n.F. nüchtern, apodiktisch und zutreffend geurteilt (vgl. Aymans–Mörsdorf, KanR II, 741): „Es handelt sich um einen Nachklang des altkodikarischen Rechts und ist nichts weiter als ein redaktioneller Mangel.“

„§ 1.Qui es instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eodem repetere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam.“

§ 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.

„,§ 1. Wer rechtmäßig aus einem Ordensinstitut austritt oder aus ihm rechtmäßig entlassen wurde, kann für jegliche in ihm geleistete Arbeit von demselben nichts verlangen.

§ 2. Das Institut jedoch soll Billigkeit und evangelische Liebe gegenüber dem ausgeschiedenen Mitglied walten lassen.“

von Martin Rehak

Gemäß c. 654 CIC hat die Ordensprofess eine dreifache Funktion: Der Ordensmann bzw. die Ordensfrau versprechen durch ein öffentliches Gelübde (vgl. dazu cc. 1191 § 1, 1192 § 1 CIC) die evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit sowie des Gehorsams zu befolgen. Die Kirche weiht sein bzw. ihr Leben in besonderer Weise Gott. Und er bzw. sie wird seiner bzw. ihrer Ordensgemeinschaft mit allen damit gemäß dem Kirchenrecht (einschließlich dem Eigenrecht der Gemeinschaft) verbundenen Rechten und Pflichten eingegliedert. Aus dieser Eingliederung erwächst für die Ordensgemeinschaft gemäß c. 670 CIC die Verpflichtung, in materieller Hinsicht für den Lebensunterhalt des Ordensmitglieds zu sorgen.

Diese Eingliederung kann durch verschiedene Tatbestände wieder gelöst werden, nämlich durch den Übertritt in ein anderes Institut des geweihten Lebens bzw. eine andere Gesellschaft des apostolischen Lebens (vgl. cc. 684–685 CIC); durch einen Austritt (vgl. c. 688–693 CIC); sowie durch eine Entlassung, auch Säkularisierung genannt (vgl. cc. 694–704 CIC). In der Praxis häufig, aber nicht notwendigerweise kann einem Austritt eine sogenannte Exklaustration vorausgehen (vgl. dazu cc. 686–687 CIC); dabei handelt es sich um eine vorläufige, zeitlich befristete Ausgliederung aus der Ordensgemeinschaft.

Im Falle einer endgültigen Ausgliederung erlöschen gemäß c. 692 CIC mit dem vom Ordensmitglied akzeptierten Austrittsindult bzw. gemäß c. 701 CIC mit der rechtmäßigen Entlassung die Verpflichtungen aus dem Gelübde sowie alle sonstigen aus der Profess hervorgehenden Rechte und Pflichten. Dazu stellt c. 702 § 1 CIC in Fortschreibung der Regelung aus can. 643 § 1 CIC/1917 klar, dass die Ausgliederung auch in finanzieller Hinsicht umfassend und abschließend sein soll. Das ehemalige Ordensmitglied kann keine Ansprüche gegenüber der Ordensgemeinschaft geltend machen. Dies ist letztlich eine Konsequenz aus dem Armutsgelübde, zu dessen konkreter Umsetzung c. 668 § 1 CIC vorsieht, dass Ordensmitglieder ein eventuell vor dem Ordenseintritt vorhandenes Privatvermögen einem Treuhänder zur Verwaltung übergeben müssen und nicht mehr für sich selbst nutzen bzw. Früchte ziehen können, während c. 668 § 3 CIC bestimmt, dass alles, was ein Ordensmitglied nach seiner Eingliederung erwirbt, für die Ordensgemeinschaft erworben wird. Vor diesem Hintergrund schützt c. 702 CIC das Vertrauen der Ordensgemeinschaft darauf, mit derartigen Erwerbungen wirtschaften zu können, ohne Rückforderungen befürchten zu müssen.

Auch wenn c. 702 § 1 CIC dies nicht ausdrücklich sagt, gilt nach allgemeiner Ansicht unter den Kanonisten auch spiegelbildlich, dass eine Ordensgemeinschaft von einem exkorporierten Mitglied nicht nachträglich ein Entgelt für besondere Aufwendungen (z.B. Kosten eines Hochschulstudiums, einer Ausbildung, oder von Heilbehandlungskosten) verlangen kann. Allerdings wird in der Literatur diskutiert, ob es hiervon auch Ausnahmen geben kann, die die Ordensgemeinschaft zu Rückforderungen berechtigen – etwa als Kompensation zur Nachversicherung nach staatlichem Recht (vgl. dazu sogleich) oder in Fällen, in denen das Ordensmitglied von Anfang an den Vorsatz hatte, nach einer Ausbildung auf Kosten der Ordensgemeinschaft diese wieder zu verlassen.

Der von c. 702 § 1 CIC für das Kirchenrecht aufgestellte Grundsatz wird In Deutschland – und ähnlich in Österreich – überlagert vom weltlichen Recht, genauer gesagt von den dortigen Regelungen zur Nachversicherung von zunächst versicherungsfreien Beschäftigten in der staatlichen Rentenversicherung. Insoweit ist es zunächst so, dass gemäß § 1 S. 1 Nr. 4 SGB VI auch Ordensleute im Ansatz versicherungspflichtig sind. Jedoch werden sie gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI von der gesetzlichen Versicherungspflicht unter der Voraussetzung frei, dass „ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist“. Eine solche Anwartschaft haben Ordensleute in der Tat aufgrund des bereits erwähnten c. 670 CIC in Verbindung mit ihrem Gelübde und der damit einhergehenden Inkorporation inne. Für die Sicherung dieser Anwartschaft – oder anders gesagt: zur Stabilisierung des Systems der Versicherungsfreiheit von Ordensleuten – haben sich zahlreiche Ordensgemeinschaften in Deutschland im Solidarwerk der katholischen Orden Deutschlands e.V. zusammengeschlossen, um gegenüber dem Staat das Vorhandensein der erforderlichen Eigenmittel bzw. eine Gewährleistung der Altersversorgung von Ordensangehörigen notfalls über eine kirchliche Ausfallbürgschaft nachweisen zu können.

Im Falle der endgültigen Trennung eines Ordensmanns bzw. einer Ordensfrau von seiner bzw. ihrer Gemeinschaft verpflichtet § 8 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 SGB VI dazu, die bis dahin versicherungsfreien (vormaligen) Ordensleute nachzuversichern. Damit ist zunächst einmal gesagt, dass während einer bloßen Exklaustration, welche nur zu einer vorläufigen Trennung zwischen Ordensperson und Ordensgemeinschaft führt, eine etwaige Nachversicherung (noch) nicht durchzuführen ist. „Die Nachversicherung erstreckt sich auf den Zeitraum, in dem die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht vorgelegen hat“ (§ 8 Abs. 2 S. 2 SGB VI). Damit beginnt der Nachversicherungszeitraum regelmäßig am Tag der (ersten) Professablegung und endet am Tag der tatsächlichen Trennung von der Gemeinschaft. Nicht maßgeblich ist hingegen etwa das Datum, unter dem ein Austrittsindult ausgefertigt oder ein Entlassungsdekret wirksam wird. Besonderheiten können sich infolge der grundsätzlichen räumlichen Beschränkung des Geltungsbereichs des deutschen Sozialrechts gemäß § 3 SGB IV in den Fällen ergeben, in denen Ordensleute – etwa zwecks missionarischer Tätigkeit oder als Mitarbeiter:in an der Römischen Kurie – im Ausland tätig waren. Gemäß einer noch zur Reichsversicherungsordnung ergangenen Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1976 kann die Ordensgemeinschaft für die Zeit im Ausland auf freiwilliger Basis nachversichern, muss dies aber nicht. Die Nachversicherungsbeiträge sind von der Ordensgemeinschaft eigenständig zu berechnen und ohne weitere Aufforderung binnen dreier Monate ab Eintritt des Nachversicherungsfalls an den Rentenversicherungsträger zu überweisen. Danach kann auf die rückständige Zahlung ein Säumniszuschlag erhoben werden. Was die Höhe der Nachversicherung anbelangt, bestimmt § 181 Abs. 2 S. 1 SGB VI als Beitragsbemessungsgrundlage „die beitragspflichtigen Einnahmen aus der Beschäftigung im Nachversicherungszeitraum“. Dabei ist gemäß § 162 Nr. 4 SGB VI im Falle von Ordensleuten, die bis zu ihrem Austritt eine Anwartschaft auf Versorgung durch die Ordensgemeinschaft innehaben, die beitragspflichtige Einnahme reduziert auf die „Geld- und Sachbezüge, die sie persönlich erhalten“. Von daher ist auf Ordensleute in aller Regel § 181 Abs. 3 S. 1 SGB VI anwendbar, der als Mindestbeitragsbemessungsgrundlage einen Betrag in Höhe von 40 vom Hundert der jeweiligen Bezugsgröße garantiert, wobei § 18 SGB IV als Bezugsgröße das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im (in Bezug auf das jeweils nachzuversichernde Kalenderjahr) vorvergangenen Kalenderjahr festlegt. All dies führt dazu, dass ehemalige Ordensangehörige aus der Nachversicherung nur eine geringe Rente erwarten dürfen.

Vor diesem Hintergrund ist die weitere Bestimmung des c. 702 § 2 CIC durchaus auch hierzulande von Interesse. Die Norm gewährt zwar keinen einklagbaren Rechtsanspruch. Sie bildet aber gleichsam einen Ansatz, um einvernehmlich etwa ein Überbrückungsgeld auszuhandeln, das einem bedürftigen vormaligen Ordensmitglied als Starthilfe für einen Neuanfang im zivilen Leben dienen kann.

Die Norm steht in der Tradition des früheren can. 643 § 2 CIC/1917, der allerdings auf den speziellen Fall zugeschnitten war, dass eine Ordensfrau ohne Mitgift in einen Orden eingetreten war. Dabei diente – wie sich nicht zuletzt aus der in can. 551 § 1 CIC/1917 statuierten Pflicht der Ordensgemeinschaft zur Rückerstattung im Falle einer Rückkehr der Ordensfrau in die Welt ergibt – die Mitgift auch dazu, sich eine neue Existenz aufzubauen; oder in der Diktion des can. 643 § 2 CIC/1917, um auf sichere und angemessene Weise in die Heimat und zur Herkunftsfamilie zurückzukehren sowie für eine gewisse Zeit – bis zum Abschluss einer „Versorgungsehe“ (?) – ehrbar zu leben. In der Nachkonzilszeit hatte die Religiosenkongregation mit einem Rundschreiben vom 25.01.1975 an die Vorsitzenden der Vereinigung der Generaloberen in Rom angemerkt, dass die Prinzipien der Nächstenliebe, der Billigkeit, der Gerechtigkeit und der sozialen Verantwortung verlangen, als Ordensgemeinschaft auch denen zu helfen, die sie verlassen. Von daher formuliert c. 702 § 2 CIC nunmehr zu Recht den allgemeinen Rechtsgedanken, der bereits in can. 643 § 2 CIC/1917 zur Sprache gekommen war.

Da indes bei Trennungen zwischen Gemeinschaften und Individuen bisweilen negative Emotionen die Gesamtsituation belasten und einem fairen Ausgleich der jeweiligen Interessen entgegenstehen, wurde bereits von den Vorgängerorganisationen der jetzigen Deutschen Ordensoberenkonferenz eine Schlichtungsstelle eingerichtet, die gemäß einer Schlichtungsordnung in Konflikt- und Härtefällen zwischen den Parteien vermittelt.

Damit kann c. 702 CIC, bei dem einerseits der in § 1 geforderte „klare Schnitt“ und andererseits die in § 2 angeregte Barmherzigkeit eng beieinander liegen und auf einander bezogen sind, sowohl auf der Makroebene des gesamten Kanons als auch auf der Mikroebene einzelner Tatbestandsmerkmale (Stichwort: Rechtmäßigkeit der Trennung) auf seine Weise illustrieren, dass (Kirchen-)Recht gleichsam mehrdimensional ist und ihm neben der üblicherweise gescholtenen „Verhinderungsfunktion“ stets auch eine viel zu oft verkannte „Ermöglichungsfunktion“ eigentümlich ist.

„Officium ecclesiasticum sine provisione canonica valide obtineri nequit.“

„Ein Kirchenamt kann ohne kanonische Amtsübertragung nicht gültig erlangt werden.“

von Martin Rehak

Das Recht der lateinischen Kirche in der Gestalt des Kodex von 1983 zeichnet sich im Vergleich mit jenem des Kodex von 1917 aus durch einen engen Klerikerbegriff – Kleriker sind nur und alle, die eine sakramentale Weihe empfangen haben, vgl. c. 266 § 1 CIC; anders noch can. 108 § 1 CIC/1917: „Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur (dt.: Als Kleriker werden diejenigen bezeichnet, die wenigstens durch die Erste Tonsur für den Dienst an Gott übereignet sind)“ – bei einem gleichzeitig weiten Kirchenamtsbegriff – Kirchenamt ist jeder Dienst, der kraft göttlicher oder kirchlicher Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der Wahrnehmung eines geistlichen Zwecks dient, vgl. c. 145 § 1 CIC; anders noch can. 145 CIC/1917: „§ 1. Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis (dt.: Kirchenamt im weiten Sinn ist jedweder Dienst, der zu einem geistlichen Zwecke rechtmäßig ausgeübt wird, in einem engen Sinn jedoch ist es ein kraft göttlicher oder kirchlicher Anordnung eingerichteter Dienst, der nach der Norm der heiligen Kanones übertragen wird, und der wenigstens eine gewisse Teilhabe an der kirchlichen Weihe- oder Jurisdiktionsgewalt mit sich bringt)“.

Dabei wird zumindest in Teilen des Schrifttums seit langem beklagt (vgl. zuletzt etwa Meckel, Konzil und Codex, Paderborn 2017, 179–233; Hallermann, Die Pfarrei weiter denken, Münster 2020, 263–267; Hofmann, Das Kirchenamt des Pastoralreferenten, Münster 2022, 231–235 u. passim), dass sich der deutsche Episkopat – anscheinend aus Gründen eines eigentümlichen, die Rezeption des geltenden Rechts hindernden Verhaftetseins in Traditionen – offensichtlich dazu außerstande sieht, insbesondere auf Gemeinderefent:innen und Pastoralreferent:innen den kirchenrechtlichen Amtsbegriff anzuwenden. Stattdessen wird konsequent von einem „hauptberuflichen pastoralen Dienst“ (vgl. Rahmenstatut [1987] für Gemeindereferenten/Gemeindereferentinnen in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland, Ziff. 1.1; Rahmenstatut [1987] für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland, Ziff. 1.1; ebenso Rahmenstatuten und -ordnungen für Gemeinde- und Pastoral-Referenten/Referentinnen, Ziff. 1.3.2 und passim) gesprochen. Und auch der Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ des Synodalen Wegs, obschon er „klare kirchenrechtliche Begriffe“(hier, S. 27, vor Nr. 47) und „genaue Unterscheidungen“ (hier, S. 29, vor Nr. 50) einfordert, denkt augenscheinlich im Gegensatz von „Ämtern“, dessen Träger (nur) Geweihte sind, und „Diensten“, die auch ungeweihten Gläubigen offenstehen (vgl. hier, S. 30, Nrn. 51–52).

Einen erfrischend anderen – nach dem eben Gesagten wohl nicht der deutschen Theologie entspringenden – Akzent setzt in dieser Frage das am 20.06.2023 vorgestellte Instrumentum Laboris (Arbeitspapier) für die erste Sitzung der sechzehnten ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode (vgl. dazu cc. 342–348 CIC, insbesondere aber c. 345 CIC), welche im Oktober dieses Jahres in Rom zusammentreten wird. Das Instrumentum Laboris ist so aufgebaut, dass auf ein Vorwort zunächst ein allgemeiner Teil mit Reflexionen über „eine Reihe grundlegender Eigenschaften oder Unterscheidungsmerkmale einer synodalen Kirche“ folgt; hieran schließen sich als besonderer Teil drei „Arbeitsblätter“ zu den als prioritär angesehenen Themenfeldern „Gemeinschaft“, „Sendung“ und „Teilhabe“ an, die zunächst Erkenntnisse aus den bisherigen Etappen des vorbereitenden Weges (auf nationaler und kontinentaler Ebene) zusammenfassen und hierzu etliche, in der Generalversammlung zu diskutierende Fragen formulieren. Dabei wird in B 2.2 die Aufmerksamkeit auf die „Taufämter“ (ital.: „Ministeri battesimali“, engl.: „baptismal Ministries“) gelenkt, also auf Ämter, die – in einer auf ihre Sendung ausgerichteten, „voll und ganz dienstamtlichen Kirche“ (ital.: „Chiesa tutta ministeriale“; engl.: „all-ministerial Church“) – theologisch auf der Taufgnade beruhen. (Anders als der Verfasser dieses Beitrags im ersten Moment irrig meinte, bezeichnet der Begriff des „Taufamts“ also nicht bzw. nicht exklusiv das Amt des außerordentlichen Taufspenders, vgl. dazu c. 861 § 2 CIC.) Das Instrumentum Laboris hält zur Theologie der „Taufämter“ fest:

„Ohne die Wertschätzung für die Gabe des Weihesakraments zu schmälern, werden die Ämter ausgehend von einer dienstamtlichen Auffassung der gesamten Kirche verstanden. Es ergibt sich eine sachliche Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Anerkennung der Taufwürde als Fundament für die Teilhabe aller am Leben der Kirche. Die Taufwürde wird leicht mit dem gemeinsamen Priestertum als Wurzel der Taufämter verbunden.“ (B 2.2., lit. a])

So verdienstvoll einerseits die unbefangene Verwendung des Amtsbegriffs für kirchliche Ämter, deren Träger Laien sind, ist, so bemerkenswert ist freilich auch, dass das Instrumentum Laboris die Taufämter weiter in drei Kategorien unterteilt, nämlich in eingesetzte Taufämter, außerordentliche Taufämter und faktische Taufämter. Dazu skizziert das Papier, dass es zum einen Ämter gibt, die spontan – gemeint wohl: ohne Zutun der Bischöfe – entstehen; zum anderen Ämter, die ohne eine förmliche Einsetzung in der Kirche anerkannt sind; sowie schließlich Ämter, die eine „Einsetzung“ – gemeint wohl: eine genauere kirchenrechtliche Konfiguration – und damit „eine besondere Ausbildung, Sendung und Stabilität erhalten“.

Insoweit geht der Amtsbegriff des Instrumentum Laboris also über den kirchenrechtlichen Amtsbegriff des CIC/1983 hinaus, denn das Kirchenamt im Sinne des kodikarischen Rechts kann nicht spontan entstehen, sondern bedarf der Einrichtung durch die Kirche, d.h. durch die kirchlichen Autoritäten (vgl. c. 145 § 1 CIC). Und ebenso kann sich nach kodikarischer Rechtslage niemand selbst spontan zum Amtsträger machen, sondern ist das Verfahren einer kanonischen Amtsübertragung zu beachten. Dies wiederum ist – wie c. 146 CIC unmissverständlich klarstellt – keine reine Förmlichkeit aus Gründen der äußeren Ordnung, sondern so wesentlich, dass die Gültigkeit (oder Ungültigkeit) der Amtsübertragung und damit die Rechtmäßigkeit der Amtsinhaberschaft davon abhängen.

Ein mittelfristiges Korrektiv gegen Wildwuchs im Bereich der Taufämter sieht das Instrumentum Laboris allerdings wohl darin, dass offene „Fragen durch eine intensivere synodale Arbeit in den Ortskirchen beantwortet werden“ (vgl. B 2.2, lit. c]) und sich „die für die Gemeinschaft notwendigen Taufämter durch Unterscheidung herauszukristallisieren“ (ebd.).

Auch in manch anderer Hinsicht lässt das Instrumentum Laboris aus kanonistischer Sicht aufhorchen und ist bisweilen recht erhellend.

Die Macher des Arbeitspapiers haben ersichtlich folgende Vision von Synodalität: Die Bischöfe (bzw. die Synodalversammlung hören (hört) auf das Volk Gottes („decision-making“) und würdigen (würdigt) dann den Glaubenssinn des Gottesvolkes in einem kollegialen Akt der Unterscheidung („decision-taking“), vgl. Vorwort, Ziff. 10; B 3.2, Ziff. 5; B 3.5, lit. e]); und passim. Insofern stehen zwar das Volk Gottes und die Bischöfe gewiss in einer „Beziehung“ – auch dies meines Erachtens eines der Schlüsselwörter des Instrumentum Laboris, welches negativ gewendet zugleich Verschiedenheit, Trennung und Abstand signalisiert. Jedoch wird damit glasklar und unmissverständlich eine Differenz zwischen Beratung und Entscheidung markiert; oder noch schärfer formuliert: Dem Volk Gottes wird implizit die (Kompetenz und) Zuständigkeit für die Unterscheidung der zuvor im „Gespräch im Geist“ formulierten Beiträge und Standpunkte abgesprochen. Es sind die Bischöfe, denen das „Charisma der Unterscheidung“ (vgl. B 2.5 lit. b]) zukommt. Oder nochmal anders und etwas gefälliger gesagt: Die „synodale und die hierarchische Dimension [sind] […] beide für die Kirche konstitutiv“ (B 3.2, lit. b]), wobei „es der Gemeinschaft leichter gelingt, die Legitimität von Entscheidungen anzuerkennen und sie zu akzeptieren, wenn die Autorität sie im Rahmen synodal geprägter Prozesse trifft“ (ebd.).

Etwas verwunderlich, aber hier nicht zu vertiefen, ist bei alldem die augenscheinliche Anwendung offenbarungstheologischer Kategorien („sensus fidelium“, vgl. dazu besonders B 2.5, Ziff. 5; B 3.2, lit. d]; ferner Vorwort, Ziff. 11) auf Fragen, die ganz überwiegend nicht die Glaubenslehre der Kirche, sondern disziplinäre und administrative Themen betreffen und insoweit als Instrumente der Erkenntnis zunächst einmal Vernunft und gesunden Menschenverstand verlangen. Völlig überhöht von der passiven Inerranz der Gläubigen her argumentierend indes B 3.5, lit. d):

„Wie könnte ein nicht-kollegialer Akt das unterscheiden, was der Geist der Kirche durch die Konsultation des Gottesvolkes sagt, denn dieses ‚kann im Glauben nicht irren‘ (LG 12)?“

Näherer Betrachtung wert ist dabei der Nachdruck, mit dem für die bischöfliche Unterscheidung die Qualität eines kollegialen Akts verlangt wird, vgl. dazu B 3.4, Ziff. 2; B 3.5, lit. d). Man hätte zu gerne Gewissheit darüber, ob dies eine eher rhetorische, oder eine (theologische und) rechtliche Ansage ist. Wäre letzteres der Fall, so könnten im Zuge der bischöflichen Unterscheidung von allen im Volk Gottes in den synodalen Prozess eingebrachten Meinungen und Ansichten nur jene Bestand haben, die auf dem jeweiligen (nationalen, internationalen, kontinentalen, weltweiten) Level von allen (!) Bischöfen einmütig (!) gebilligt werden. Eine bloße Mehrheit würde hingegen nicht genügen.

Zur Arbeitsweise der Synodalversammlung findet sich in B 1, Ziff. 48, die klare Auskunft:

„Die Synodalversammlung kann nicht als repräsentativ und gesetzgebend im Sinne eines parlamentarischen Gremiums mit seiner mehrheitsbildenden Dynamik verstanden werden.“

In B 2.3 wird die Frage aufgeworfen, was zu einer stärkeren Anerkennung und Förderung der Taufwürde von Frauen beitragen kann. Aufgrund jener „Pluralität der Erfahrungen, Standpunkte und Perspektiven“ (ebd., lit. d]), die bei den Kontinentalversammlungen zutage getreten sei, müsse man freilich „vermeiden, Frauen als homogene Gruppe oder abstraktes oder ideologisches Diskussionsthema zu behandeln“ (ebd.). Erst als vorletzte der aus dem bisherigen Prozess abgeleiteten Fragen für die Unterscheidung wird die Forderung der Mehrheit der Kontinentalversammlungen – die deutsche Übersetzung nennt, anders das italienische bzw. englische Original, explizit den Nahen Osten, Lateinamerika, Ozeanien und Europa – zur Diskussion gestellt, den Zugang von Frauen zum Diakonat neu zu überdenken.

Für eine Reflexion des Verhältnisses der Taufämter zu den Weiheämtern wird in B 2.4, Ziff. 8, gefragt, ob es möglich sei, „dass Laien insbesondere an Orten, an denen die Zahl der geweihten Amtsträger sehr gering ist, die Leitungsrolle in der Gemeinde übernehmen dürfen?“ Der Blick ins Gesetz – alte Juristenweisheit – erleichtert die Rechtsfindung, denn etwa c. 517 § 2 CIC gibt einen beachtlichen Hinweis darauf, dass dies jedenfalls nicht völlig abwegig ist, vgl. dazu aber auch hier.

Zwecks nämlicher Reflexion wird sodann ebd., Ziff. 9, gefragt, ob es möglich sei, „eine Reflexion dazu zu eröffnen, ob die Regeln für den Zugang zum Priesteramt für verheiratete Männer zumindest in einigen Bereichen überarbeitet werden können?“ Die verschachtelte – um nicht zu sagen: verdruckste – Formulierung lässt erahnen, dass es hier nicht um die leicht (und selbstverständlich mit „Ja“) zu beantwortende Frage geht, ob man de lege ferenda die Norm des c. 1042 Nr. 1 CIC abändern kann (vgl. dazu auch hier); sondern um die durchaus geringfügig komplexere Frage, ob dies in Abwägung allen Für und Wider opportun ist.

In den Überlegungen unter B 2.5 zur Neugestaltung des Bischofsamts werden die Bischöfe dazu aufgefordert, sich auf mehr Synodalität einzulassen, das heißt „gemeinsam als Volk Gottes zu gehen und einen synodalen Stil von Kirche zu fördern“ (ebd., lit. a]), „ohne die Teilhabe aller als Bedrohung ihres Leitungsamtes zu betrachten“ (ebd.). Zugleich lässt das Instrumentum Laboris – so die bescheidene Meinung des Verfassers dieses Beitrags – jedoch keinen Zweifel daran, dass nicht das Konzept des Bischofsamts, sondern allein die Modalitäten seiner Amtsausübung zur Debatte stehen (vgl. explizit ebd., lit. c]). Die Entscheidungsprozesse sind im Sinne einer „größeren Transparenz und Rechenschaftspflicht“ (ebd.; vgl. auch B 3.1, lit. d]) aus- bzw. umzugestalten, dies aber wohlgemerkt so, dass ein Abdriften in die „Mechanismen der politischen Demokratie“ (ebd.) vermieden wird. Denn es gilt:

„Ebenso wie die Vielfalt der Charismen ohne Autorität zur Anarchie wird, wird die Strenge der Autorität ohne den Reichtum der Charismen, Ämter und Berufungen zur Diktatur.“

Dazu wird der Synodalversammlung aufgetragen, eine Kriteriologie für den Fall zu entwickeln, dass ein Bischof sich bei seiner Entscheidung über den Ratschlag seiner Beratungsorgane hinwegsetzen möchte (vgl. ebd., Ziff. 4).

In B 3.1, lit. c) nimmt das Arbeitspapier das in der ersten Phase des synodalen Prozesses formulierte Desiderat auf, „insbesondere für Bischöfe stärker partizipative Auswahlverfahren einzuführen“.

Wiederholt und am eindringlichsten vielleicht in B 3.1, Ziff. 4, wird in einer besseren, für eine Kultur der Synodalität sensibilisierenden Ausbildung der Kandidaten für die Weiheämter der Schlüssel zu einer nachhaltig synodalen Kirche gesehen. Dazu wird ebd. sogar ein Austausch über „die Neuausrichtung der Curricula an den theologischen Fakultäten“ angeregt.

In B 3.2, Ziff. 2, wird die Synodalversammlung aufgefordert, jene Änderungen im Kirchenrecht zu benennen, die erforderlich sind, um das „Gespräch im Geist“ des Volkes nebst dem Zuhören der anschließend zur Unterscheidung berufenen Bischöfe zu institutionalisieren und zur normalen Praxis werden zu lassen.

Bezüglich weltlicher Modelle von Partizipation wird in B 3.2, Ziff. 8, eine Prüfung erbeten, ob diese für mehr Synodalität in der Kirche in Wahrheit förderlich oder hinderlich sind.

In B 3.3, lit. 3), wird an den Wunsch aus den Kontinentalversammlungen erinnert,

„kirchenrechtlich zu intervenieren, indem zwischen dem in den geltenden Vorschriften stark bekräftigten Autoritätsprinzip und dem Prinzip der Teilhabe wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird; indem die synodale Ausrichtung der bereits bestehenden Institute gestärkt wird; und indem neue Institute geschaffen werden, insoweit dies für die Bedürfnisse des Lebens der Gemeinschaft notwendig erscheint, und indem über die effektive Anwendung der Vorschriften gewacht wird.“

Dem entsprechend wird die Synodalversammlung ebd., Ziff. 1, zu Betrachtungen darüber aufgefordert, inwiefern „sich die kirchenrechtlichen Strukturen und die pastoralen Vorgehensweisen ändern [müssen], um Mitverantwortung und Transparenz zu fördern?“

Erstaunlich ist, dass der Heilige Vater ausgerechnet von der Generalversammlung der Bischofssynode sich die gewiss von Ortskirche zu Ortskirche unterschiedliche Antwort auf die Frage erhofft, welche „Hindernisse (geistig, theologisch, praktisch, organisatorisch, finanziell, kulturell) […] der Umwandlung der derzeit kirchenrechtlich vorgeschriebenen Teilhabegremien in Organe mit effektiver gemeinschaftlicher Unterscheidung entgegen [stehen]?“ (B 3.3, Ziff. 3).

Eine etwas irreführende Übersetzung aus dem italienischen bzw. englischen Original begegnet in B 3.4, Ziff. 3. Papst Franziskus hatte in seiner Ansprache vom 17.10.2015 anlässlich der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode, in: AAS 107 (2015), 1138–1144, erklärt: „Dobbiamo riflettere per realizzare ancor più, attraverso questi organismi, le istanze intermedie della collegialità, magari integrando e aggiornando alcuni aspetti dell'antico ordinamento ecclesiastico (dt.: Wir müssen nachdenken, um durch diese Organismen die Zwischeninstanzen der Kollegialität noch mehr zur Geltung zu bringen, eventuell durch Integration und Aktualisierung einiger Aspekte der alten Kirchenordnung)“. Nachdem das Instrumentum Laboris zunächst in B 3.4, lit. c), an dieses Statement erinnert, wird ebd., Ziff. 3, als zu diskutierenden Frage vorgeschlagen: „Quali elementi dell’antico ordinamento ecclesiastico è opportuno integrare e aggiornare per rendere effettivamente le Strutture Gerarchiche Orientali, le Conferenze Episcopali e le Assemblee continentali istanze intermedie di sinodalità e collegialità? (ital.); „What elements of the ancient ecclesiastical order should be integrated and updated to make the Eastern Hierarchical Structures, Episcopal Conferences and Continental Assemblies effective instances of synodality and collegiality?” (engl.). Es geht also darum, ob und ggf. welche Aspekte der antiken kirchlichen Rechtsordnung in aktualisierter Form in das geltende Kirchenrecht integriert werden können. In der deutschen Übersetzung kommt dieser Sinn nur ungenau zur Geltung, wenn gesagt wird: „Welche Punkte der alten Kirchenordnung sollten ergänzt und aktualisiert werden, um die ostkirchlichen hierarchischen Strukturen, die Bischofskonferenzen und die Kontinentalversammlungen effektiv zu Zwischeninstanzen für Synodalität und Kollegialität zu machen?“ Vielmehr kann der weniger aufmerksame Leser den Eindruck gewinnen, die Verfasser bzw. die Übersetzer des Arbeitspapiers würden das geltende Kirchenrecht bereits pejorativ als die „alte Kirchenordnung“ bezeichnen, bezüglich deren Ergänzungs- und Aktualisierungsbedürftigkeit nicht mehr das „Ob“, sondern nur noch das „Wie“ zu klären ist.

In B 3.5 wird als zentrale Frage für die Unterscheidung platziert, wie die Synodalversammlung das „Experiment“ (!) der Teilnahme einiger Nicht-Bischöfe bewertet. Diese Teilnehmer:innen werden ebd., Ziff. 3b, als „qualifizierte Zeugen“ bezeichnet, wobei die Qualifizierung als „qualifiziert“ meines Erachtens in einer erheblichen Spannung zu der mehrfach erinnerten Forderung steht, Synodalität mit größtmöglicher Inklusion zu verbinden und auf die Partizipation von Armen, Alten, Ausgegrenzten, Behinderten, Frauen, Jugendlichen, Kranken, Minderheiten und Ungebildeten (vgl. B 2.2., Ziff. 5; B 3.2, lit. a]; B 3.3, lit. b]) zu achten.

In der Gesamtschau all dessen ist wohl eine gewisse Skepsis angebracht, ob – zumal angesichts erster Auflösungserscheinungen, vgl. dazu hier, hier, hier, hier und hier – der deutsche Synodale Weg aus der Weltsynode – bildlich gesprochen – Honig wird saugen zu können und durch sie auf einmal römischen Rückenwind erhält, vgl. dazu aber hier. Jedenfalls wurde in den wenigen bisherigen Äußerungen der Protagonist:innen des Synodalen Wegs dieser Frage keine allzu große Aufmerksamkeit gewidmet, vgl. dazu hier, hier und hier. Aber sei dem, wie es ist. Die Kirchenrechtswissenschaft jedenfalls darf sich auf einen spannenden Herbst und eine intensive Synoden-Intersessio freuen, in der das Synodensekretariat – wie es in der Einführung zu den Arbeitsblättern heißt – bestrebt sein wird, jene

„notwendigen vertiefenden Studien, vor allem theologischer und kirchenrechtlicher Art, im Hinblick auf die zweite Tagung der Synodenversammlung im Oktober 2024 [zu] fördern.“

„§ 1 Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur,cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur.“

„§ 1 Es ist notwendig, dass der Kaplan mit allen Befugnissen ausgestattet ist, die eine ordnungsgemäße Seelsorge erfordert. Außer dem, was durch das Partikularrecht oder durch besondere Delegation zugestanden wird, hat der Kaplan kraft Amtes die Befugnis, die Beichte der seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu hören, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, die Wegzehrung und die Krankensalbung zu spenden und denen das Sakrament der Firmung zu erteilen, die sich in Todesgefahr befinden.“

von Martin Rehak

In der neutestamentlichen Lesung des Pfingstsonntags berichtet der auctor ad Theophilum, dass die in Jerusalem versammelten Diasporajuden aus der ganzen Welt die Predigt der galiläischen Jünger Jesu in ihrer je eigenen Muttersprache verstehen konnten (vgl. Apg 2,1-13). Durch dieses Wunder des Heiligen Geistes konnte gemäß dieser Erzählung also die sprichwörtlich gewordene Babylonische Sprachverwirrung (vgl. Gen 11,1-9) zumindest partiell und vorübergehend rückgängig gemacht werden.

Die Sprache und damit das Problem der Verständigung mit Fremden ist auch Thema etlicher Kanones des kodikarischen Rechts, nämlich in cc. 249, 257 § 2, 518, 825 § 1, 826 § 2, 838 § 3, 928, 1471 u. 1474 § 2 CIC. Dabei eröffnet c. 518 CIC die Möglichkeit, für Katholikinnen und Katholiken fremder Zunge unter dem Gesichtspunkt ihrer Sprache Personalpfarreien zu errichten.

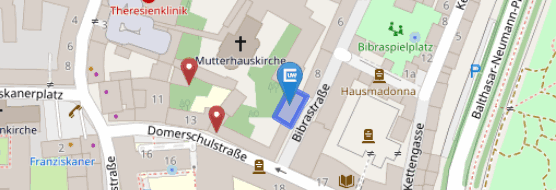

Für das Bistum Würzburg hat der Diözesanbischof als partikularkirchlicher Gesetzgeber am 5. Mai 2023 eine Ordnung für Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache in der Diözese Würzburg, in: Abl Würzburg 169 (2023) Nr. 5 vom 23.05.2023, 223–229, erlassen, die während der Pfingstoktav am 1. Juni 2023 in Kraft getreten ist. Diese Ordnung beruht – neben den Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache der Deutschen Bischofskonferenz vom 13.03.2003 sowie den von der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz vereinbarten Richtlinien für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland vom 17.09.2001 – auf der Instruktion Erga migrantes caritas Christi (EMCC) des seinerzeitigen Päpstlichen Rates zur Seelsorge für Migranten und Menschen unterwegs vom 03.05.2004. (Dieser Päpstliche Rat wurde zwischenzeitlich von Papst Franziskus zusammen mit drei weiteren Päpstlichen Räten zum Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen verschmolzen, vgl. dazu Franziskus, Motu Proprio Humanam progressionem vom 17.08.2016, in: AAS 108 [2016], 968–972.)

Die Würzburger Ordnung ist auf der obersten Gliederungsebene in fünf Abschnitte (Präambel, Rechtliche Bestimmungen, Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache, Leitung und pastorale Kooperation der Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache, Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache außerhalb eigener Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache) strukturiert. Damit wird bereits auf dieser Ebene sprachlich signalisiert, dass es um die Organisation von (muttersprachlichen) Gemeinden und nicht um die Bildung von Personalpfarreien geht.

In der Präambel wird darauf aufmerksam gemacht, dass bezüglich der klassischen Grundvollzüge der Kirche die Pastoral mit Katholiken anderer Muttersprache vor allem die Dimensionen der διακονία (Nächstenliebe) sowie der κοινωνία (Gemeinschaft) betrifft. Dabei verwirklicht sich Gemeinschaft in einem weiten Sinn, der „Partizipation, Geschwisterlichkeit und interkulturelle Begegnung“ umfasst. Es gelte, die Spannung zwischen Beheimatung in der muttersprachlichen Gemeinde als Ort der Pflege der eigenen religiösen Kultur und Traditionen einerseits und den Wunsch nach Integration in die gemeindlichen (Pfarr-)Strukturen andererseits wahrzunehmen und für einen ständigen Austauschprozess zu nutzen, um so beidseitig kulturelle und ethnische Grenzen zu überwinden.

Im kurzen Abschnitt über die rechtlichen Bestimmungen wird auf die oben bereits genannten weiteren Rechtsquellen hingewiesen.

Der Abschnitt über Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache ist in fünf Punkte untergliedert. Demnach kann, falls dies aufgrund der jeweiligen Zahl der im Bistum lebenden Katholiken anderer Muttersprache angeraten ist, für diese eine eigene Gemeinde errichtet werden. Diese Gemeinde hat die Rechtsform einer „missio cum cura animarum“ im Sinne von Art. 7 EMCC, wobei im Deutschen der veraltete Terminus der „Ausländer-Mission“ vom Begriff der „muttersprachlichen Gemeinde“ abgelöst wird. Eine solche Gemeinde besteht nach ihrer Errichtung diözesanweit, wobei ggf. eine weitere Untergliederung in (rechtlich unselbstständige) Regionen denkbar ist. Die besagte Rechtsform ist rein kirchenrechtlicher Natur, so dass eine staatskirchenrechtliche Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts bzw. als Kirchenstiftung nicht in Betracht kommt und die muttersprachliche Gemeinde selbst auch nicht am weltlichen Rechtsverkehr teilnehmen kann. Ihr Vermögen ist vielmehr eine Kostenstelle im Haushalt des Bistums. Wenn eine derartige Gemeinde errichtet wurde, so gehören Katholiken, die die jeweilige Muttersprache sprechen und sich auf dem Territorium des Bistums Würzburg aufhalten, ohne weiteres kraft tatsächlichen Aufenthalts sowohl dieser Gemeinde als auch kraft Wohnsitzes, sofern gemäß cc. 100–107 CIC ein solcher begründet wird, der Pfarrei des Wohnsitzes an. Wie bereits in Art. 6 § 1 S. 2 EMCC vorgesehen, können diese Katholiken wählen, ob sie sich in pastoralen und kirchenamtlichen Angelegenheiten an die Wohnsitzpfarrei oder an die muttersprachliche Gemeinde respektive deren jeweiliges Personal wenden. Ebenso steht es ihnen frei, sich am kirchlichen Leben der Pfarrei und/oder der Gemeinde zu beteiligen. Die Nutzung der bestehenden pfarreilichen Infrastruktur durch muttersprachliche Gemeinden ist zwischen den muttersprachlichen Gemeinden und den Kirchenstiftungen vertraglich zu regeln, wobei dem bischöflichen Referenten für die muttersprachliche Seelsorge eine Aufsichtsrolle zukommt. Muttersprachliche Gemeinden bilden in der Regel einen gemeinsamen Pastoral- und Vermögensrat, dessen Mitglieder parallel zu den Kirchenverwaltungen gewählt, hilfsweise – wenn eine Wahl nicht durchführbar erscheint – nach vorheriger Bereitschaftserklärung vom Leiter der Gemeinde ernannt werden.

Im Abschnitt über die Leitung und pastorale Kooperation der Gemeinde für Katholiken anderer Muttersprache wird zunächst in drei Punkten der priesterliche Leiter („Missionar“) einer muttersprachlichen Gemeinde, seine Rechte und Pflichten, sowie seine Besoldung und Versicherung in den Blick genommen. Der leitende Priester muss demnach qualifiziert sein und für seine Tätigkeit die Erlaubnis seines Bischofs bzw. seines höheren Oberen besitzen. Bei der Findung geeigneter Priester ist gegebenenfalls das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz einzubeziehen. Die Ernennung zum Gemeindeleiter erfolgte auf bestimmte Zeit, in der Regel für fünf Jahre, wobei Verlängerungen möglich sind. Der Leiter einer muttersprachlichen Gemeinde hat gegenüber den ihm anvertrauten Gläubigen die Rechte und Pflichten eines Personalpfarrers, die er gemäß Art. 7 § 2 EMCC kumulativ mit dem Ortspfarrer bzw. den Teampfarrern im Pastoralen Raum ausübt und wahrnimmt. Dies schließt insbesondere die ordentliche Befugnis zur Trauungsassistenz in sich ein (vgl. dazu auch c. 1110 CIC). Ebenso sind die Leiter der muttersprachlichen Gemeinden verpflichtet, die üblichen pfarrlichen Matrikelbücher zu führen (vgl. dazu auch c. 535 CIC). Dabei bleibt das bisherige Inkardinationsverhältnis (vgl. dazu cc. 265-270 CIC) des Priesters, der mit der Leitung einer muttersprachlichen Gemeinde betraut wird, unverändert. Allerdings untersteht ein solcher Priester der Jurisdiktion des Bischofs von Würzburg, vertreten durch den Referenten für die Seelsorge von Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache in der Hauptabteilung Seelsorge als Dienstvorgesetzten. (Unzutreffend insoweit wohl übrigens der Verweis auf Art. 19 EMCC, richtig wäre meines Erachtens Art. 10 EMCC.) Die Regelungen über Besoldung und Versicherung zielen auf eine Gleichbehandlung mit den übrigen im Bistum inkardinierten Priestern bzw. im Rahmen von Gestellungsverträgen für das Bistum tätigen Ordensgeistlichen ab. In zwei weiteren Punkten wird sodann die Unterstützung des Leiters einer muttersprachlichen Gemeinde durch weitere Priester und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die fragliche Muttersprache beherrschen, sowie die Kooperation in den Pastoralen Räumen und den Dekanaten angesprochen.

Im Abschnitt über die Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache, für die keine eigene muttersprachliche Gemeinde errichtet wird, bestimmt die Ordnung, dass der Bischof geeignete Kapläne mit der Wahrnehmung der Seelsorge betrauen kann. Dabei sind nicht die „Kapläne“ im umgangssprachlichen Sinne des Wortes (in etwa: Priester zwischen Priesterweihe und Zweiter Dienstprüfung bzw. erstmaliger Ernennung zu Pfarrer), sondern die Kapläne im kirchenrechtlichen Sinn im Blick, also gemäß cc. 564 ff. CIC jene Priester, die einen kategorialen Seelsorgeauftrag für eine bestimmte Gemeinschaft oder einen besonderen Kreis von Gläubigen innehaben. Im Zuge der diesbezüglichen Ausführungen beinhaltet die Ordnung auch ihren ersten und einzigen konkreten Verweis auf das kodikarische Recht: „[Diese Kapläne] haben die in c. 566 § 1 CIC genannten Befugnisse.“

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Befugnisse:

- Beichtvollmacht (vgl. c. 966 § 2 CIC), allerdings ähnlich wie in den Fällen der cc. 968 § 2, 969 § 2 CIC personal beschränkt, nämlich hier auf die dem Kaplan anvertrauten Gläubigen einer bestimmten Muttersprache im Bistum;

- Predigtbefugnis (vgl. c. 764 CIC);

- vorrangiges Recht (und Pflicht) zur Spendung der Krankensalbung (vgl. c. 1003 § 2 CIC);

- Recht (und Pflicht) zur Spendung der Wegzehrung (vgl. c. 911 § 1 CIC);

- Recht zur Spendung der Firmung in Todesgefahr (vgl. c. 883 Nr. 3 CIC).

Auch die drei genannten Rechte in Bezug auf Spendung der Sakramente gelten dabei nur in Bezug auf die dem Kaplan anvertrauten Gläubigen.

Von der Option, dem Kaplan partikularrechtlich weitere Vollmachten und Befugnisse einzuräumen, macht die Würzburger Ordnung keinen Gebrauch. Stattdessen wird klargestellt, dass ein Kaplan nicht über eine Trauungsvollmacht kraft Amtes verfügt, sondern diese ggf. durch Delegation (vgl. dazu c. 1111 CIC) vom Pfarrer des Ortes der Eheschließung erworben werden muss. Ebenso führt der Kaplan keine Matrikelbücher, sondern meldet einschlägige Amtshandlungen dem örtlichen Pfarrbüro, wo sie in das entsprechende pfarrliche Buch eingetragen werden. Denkbar ist, dass ein muttersprachlicher Kaplan für mehrere Diözesen ernannt wird, was hinsichtlich der genauen Modalitäten des Dienstes und der Besoldung genauere Absprachen zwischen den beteiligten Bistümern voraussetzt.

Die neue Würzburger Ordnung für Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache macht auf ihre Weise deutlich, dass die eine Kirche viele Völker und Sprachen in sich vereint, die so zugleich die katholische Vielfalt und Fülle veranschaulichen. Das pfingstliche Sprachwunder hingegen scheint ein einmaliges Ereignis gewesen zu sein. Und dennoch: Wäre es nicht wunderbar, wenn auch heute alle Christen – oder zumindest die deutschen Katholiken – zu einer Sprache des Glaubens fänden, in der jeder den anderen versteht?

„Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione respondendi eximuntur:

1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia;

2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis consanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave mala gravia obventura timent.“

„,Unbeschadet der Vorschrift des can. 1550, § 2, n. 2

sind von der Beantwortungspflicht ausgenommen:

1° Kleriker hinsichtlich dessen, was ihnen aufgrund ihres geistlichen Amtes bekannt geworden ist; Beamte, Ärzte, Hebammen, Anwälte, Notare und andere Personen, die zur Wahrung des Amtsgeheimnisses selbst aufgrund beratender Tätigkeit verpflichtet sind, hinsichtlich der dieser Schweigepflicht unterliegenden Angelegenheiten;

2° wer aus seiner Aussage für sich, seinen Ehegatten oder seine nächsten Blutsverwandten oder Verschwägerten Rufschädigung, gefährliche Belästigungen oder sonstige schwere Schäden befürchtet.“

von Martin Rehak

Am 7. Mai 2019 hatte Papst Franziskus das Motu Proprio Vos estis lux mundi (VELM), in: AAS 111 (2019) 823–832, erlassen, mit dem sowohl gemäß Art. 1 § 1 lit. a VELM für Sexualdelikte des kirchlichen Strafrechts – vgl. dazu nach der Reform des kirchlichen Strafrechts von 2021 die cc. 1395 § 3, 1398 – als auch gemäß Art. 1 § 1 lit. b VELM für die Vertuschung von Sexualdelikten des kirchlichen Strafrechts durch Bischöfe und bestimmte andere kirchliche Amts- und Würdenträger eine innerkirchliche Anzeige- und Meldepflicht eingeführt wurde. Gemäß seiner Schlussklausel trat das Motu Proprio am 1. Juni 2019 in Kraft und war zunächst auf drei Jahre ad experimentum approbiert, wurde aber auch nach Ablauf dieser Frist weiterhin angewandt (vgl. dazu jüngst beispielsweise hier). Nach einer Evaluation der Bestimmungen, in die auch die Bischofskonferenzen und die Dikasterien der römischen Kurie einbezogen wurden, hat der Heilige Vater am 25. März diesen Jahres eine aktualisierte Fassung erlassen (vgl. dazu hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier), die am 30. April 2023 in Kraft getreten ist.

Das Motu Proprio Vos estis lux mundi war und ist durch einige wenige Bezugnahmen mit dem kodikarischen Recht verzahnt. Gemäß Art. 2 § 2 VELM war und ist bei der kircheninternen Bearbeitung einschlägiger Anzeigen das Amtsgeheimnis gemäß c. 471 Nr. 2 CIC zu beachten, um die Sicherheit, die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der Meldungen zu gewährleisten. Diese Norm verfolgt wohl hauptsächlich den Zweck zu verhindern, dass betroffene Personen gegen ihren Willen als solche geoutet werden; zugleich verringert sie im Falle falscher Verdächtigungen das Problem von Rufschädigungen nach dem Motto „aliquid semper haeret“. Art. 4 § 2 VELM enthielt und enthält eine Schutznorm zugunsten von Hinweisgebern (Whistleblowern), die – solange sie sich nicht selbst gemäß c. 1390 CIC wegen einer wider besseren Wissens falschen Verdächtigung strafbar machen – wegen ihrer Anzeigeerstattung in keiner Weise diskriminiert werden dürfen, so dass im Gegenteil etwaige Diskriminierungen des Hinweisgebers ihrerseits den Vertuschungstatbestand aus Art. 1 § 1 lit. b VELM erfüllen können. In weiteren Bestimmungen von VELM wurde aus gegebenem Anlass auf sonstige Normen des kodikarischen Rechts, nämlich in Art. 3 § 1 VELM zum Begriff des Ordinarius auf c. 134 CIC, in Art. 12 § 5 VELM zur Beiziehung eines kirchlichen Notars auf c. 483 § 2 CIC, in Art. 13 § 1 VELM zur Beiziehung qualifizierter Laien auf c. 228 CIC und in Art. 16 § 1 zur eventuellen Einrichtung eines Untersuchungskosten-Fonds auf cc. 116, 1303 § 1 Nr. 1 CIC, verwiesen.

Art. 3 § 1 VELM in der Fassung von 2019 hatte die Meldeplicht, die das Motu Proprio Klerikern und Ordensleuten auferlegte, so ausgestaltet, dass in den Fällen des c. 1548 § 2 CIC die Informationen über eine tatsächliche oder mutmaßliche Sexualstraftat des kanonischen Rechts und/oder deren Vertuschung von der Meldeplicht ausgenommen waren.

C. 1548 ist eine Norm des kanonischen Prozessrechts, näherhin aus dem Recht der Beweismittel und regelt in § 2 das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen und sachlichen Gründen, wie es auch konzeptionell ähnlich aus Bestimmungen des weltlichen Rechts (z.B. §§ 383, 384 ZPO, §§ 52, 53 StGB) bekannt ist. Dabei lassen sich in etwa drei Fallgruppen unterscheiden:

In der ersten Fallgruppe finden sich demnach Kleriker, die gemäß c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC vor kirchlichen Gerichten keine Auskunft über Sachverhalte geben müssen, die ihnen „aufgrund ihres geistlichen Amts bekannt geworden“ sind. Diese Formulierung ist von einer gewissen Unschärfe und Weite, was die genaue Abgrenzung der Reichweite des Zeugnisverweigerungsrechts (bzw. dann der Ausnahme von der Meldepflicht gemäß VELM/2019) erschwert. Kanonistisch klar ist lediglich, dass das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC offensichtlich weiter reicht als die Zeugnisunfähigkeit gemäß c. 1550 § 2 Nr. 2 CIC, welche ausdrücklich dem Schutz des Beichtgeheimnisses im Falle sakramentaler Beichten dient (vgl. dazu auch cc. 983, 1386 CIC). Zu Recht ist deshalb in der Literatur die Frage aufgeworfen worden, ob nun Informationen, die insbesondere im Rahmen einer geistlichen Begleitung erlangt wurden, der Meldepflicht unterliegen oder hiervon ausgenommen sind (vgl. Damián G. Astigueta, Lettura di Vos estis Lux Mundi, in: Periodica 108 [2019], 517–550, hier 534 f.). Darüber hinaus umfasst die Norm aber auch jene Fälle, in denen Sachverhalte, die ein Kleriker im Forum externum erlangt, einer beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Damit war die Ausnahmeregelung letztlich so weit formuliert, dass sie potenziell geeignet war, den Sinn und Zweck von Vos estis lux mundi ins Leere laufen zu lassen und ad absurdum zu führen.

In der zweiten Fallgruppe geht es um sonstige Berufsgeheimnisträger, nämlich Beamte, Ärzte, Hebammen, Anwälte, Notare und andere Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit einer standesrechtlichen Schweigepflicht unterliegen. Nachdem das kanonische Recht jedenfalls keinerlei Ärzte und Hebammen betreffende Normen vorhält, lässt sich ohne weiteres argumentieren, dass das kanonische Recht hier implizit (auch) auf die jeweilige Rechtslage nach weltlichem Recht Bezug nimmt. Die Vorgängernorm des can. 1755 § 1 Nr. 1 CIC/1917 war insofern klarer formuliert und stellte ausdrücklich auf weltliche Amtsträger ab. Nach dem Wegfall dieser Präzisierung ergibt sich nun freilich auch für Beamte, Anwälte und Notare im Sinne des Kirchenrechts sowie für andere Personen, die nach Kirchenrecht einem Amtsgeheimnis unterliegen, ein Zeugnisverweigerungsrecht. Nachdem es zwar vorkommen kann, aber nicht der Normalfall ist, dass die der Meldepflicht unterliegenden Kleriker und Ordensleute zugleich einem Zivilberuf als Arzt, Hebamme, Rechtsanwalt etc. nachgehen und in diesem Kontext von Sexualstraftaten des kanonischen Rechts erfahren, dürfte diese Fallgruppe in der Praxis von Vos estis lux mundi kaum eine Rolle gespielt haben.

In der dritten Fallgruppe schließlich wird einem Zeugen dann ein Zeugnisverweigerungsrecht eingeräumt, wenn er aus seiner Aussage Nachteile für seinen Ehegatten oder seine nächsten Blutsverwandten oder seine nächsten Verschwägerten befürchtet. Insoweit wird in der Literatur teils die Auffassung vertreten, der Begriff des „nächsten Blutsverwandten“ bzw. des „nächsten Verschwägerten“ sei unbestimmt und der gemeinte Personenkreis müsse vom Gericht in Abwägung mit der Bedeutung der Zeugenaussage für das jeweilige Gerichtsverfahren jeweils neu festgelegt werden (vgl. MKCIC–Lüdicke, c. 1548 Rz. 6). Dieser Auffassung kann nur gefolgt werden, wenn man das lateinische „proximus“ hier nicht als Superlativ („nächster“), sondern als Elativ („sehr naher“) auffasst. Bei wörtlichem Verständnis der Norm kommen nämlich in Ansehung der cc. 108, 109 CIC als „nächste“ verwandte oder verschwägerte Person nur solche in Betracht, die mit dem Zeugen im ersten Grad der geraden Linie verwandt oder verschwägert sind, also die eigenen Eltern, Kinder, Schwiegereltern sowie Schwiegertochter bzw. Schwiegersohn. Nicht mehr „nächste“ Verwandte und Verschwägerte sind dagegen schon die Großeltern, Enkel, Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen nebst deren Ehepartnern. Für eine elativische Auslegung der Norm spricht auch hier der Vergleich mit der wesentlich präziser formulierten Vorgängernorm des can. 1755 § 2 Nr. 2 CIC/1917, die auf Verwandte und Verschwägerte in allen Graden der geraden Linie sowie (nach damaliger „germanischer“ Zählung) im ersten Grad der Seitenlinie – nach jetziger „römischer“ Zählung also in deren zweitem Grad (= Geschwister) – abstellte. Nachdem es zwar vorkommen kann, aber nicht der Normalfall ist, dass mutmaßliche Täterinnen oder Täter einer Sexualstraftat des kanonischen Rechts zugleich nächste Angehörige und Verschwägerte der der Meldepflicht unterliegenden Kleriker und Ordensleute sind, dürfte auch diese Fallgruppe in der Praxis von Vos estis lux mundi kaum eine Rolle gespielt haben.

Aufgrund dieser Unklarheiten in der Auslegung des c. 1548 § 2 CIC und angesichts der durch diesen Verweis eröffneten, unnötig weitreichenden Ausnahmen von der grundsätzlichen Meldepflicht ist es nicht verwunderlich, dass nach der Überarbeitung des Motu Proprio Vos estis lux mundi im jetzt geltenden Art. 3 § 1 VELM die Bezugnahme auf diesen Kanon gestrichen und die Ausnahmeklausel grundlegend neu formuliert worden ist. Sie lautet nunmehr:

„Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, … (dt.: Ausgenommen der Fall, in dem ein Kleriker in Ausübung seines Dienstes im Forum internum eine [im Sinne von Art. 1 VELM relevante] Information erlangt, …)“

In kritischer kanonistischer Würdigung wird man dies als einen Fortschritt würdigen können, der gleichwohl Anlass zu weiteren Anfragen gibt. Zum besseren Normverständnis und zur leichteren Normanwendung trägt nämlich bei, dass die eher abseitigen Fallgestaltungen aus c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 2 und c. 1548 § 2 Nr. 2 CIC nunmehr keine Ausnahmen von der Meldepflicht mehr begründen.

Vielmehr greift die Ausnahme von der Meldepflicht nur dann, wenn die Information erstens in einer Situation des Forum internum und zweitens von einem Kleriker erlangt wurde.

Was das erste Kriterium anbelangt, ist damit zunächst geklärt, dass einschlägige Informationen dann, wenn sie im Forum externum erlangt wurden, ohne Weiteres meldepflichtig sind. Was nun den Begriff des Forum internum anbelangt, so ist dieser zwar im kanonischen Recht nicht legaldefiniert. Klar ist jedoch, dass er über das Beichtgeheimnis (forum internum sacramentale) hinaus einen weiteren, durch besondere Vertraulichkeit geschützten Bereich (forum internum extrasacramentale) umfasst. Letzterer dürfte etwa das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Seminarist und Spiritual, aber darüber hinaus die in der Literatur diskutierte geistliche Begleitung im Allgemeinen und wohl auch sonstige Gespräche mit eindeutig seelsorglichem Charakter umfassen. Es ist insoweit also künftig dem Gewissen des einzelnen Klerikers anheimgestellt, ob er über meldewürdige Informationen, die er außerhalb einer Beichte im Forum internum erlangt, schweigt oder diese freiwillig weitergibt, weil er im Einzelfall den Interessen des Allgemeinwohls einen Vorrang vor der Vertraulichkeit der Seelsorgsbeziehung einräumt.

Was nun das zweite Kriterium anbelangt, wird man über dieses „Klerikerprivileg“ geteilter Meinung sein dürfen. Anscheinend hat der Gesetzgeber ohne groß nachzudenken die Vokabel Kleriker aus c. 1548 § 2 Nr. 1 Alt. 1 CIC übernommen. Dass es insbesondere in weiblichen Ordensgemeinschaften auch Nichtkleriker geben dürfte, die sich in Sachen geistlicher Begleitung (ihrer Mitschwestern oder nicht ordensangehöriger Dritter) engagieren, hat man dabei möglicherweise nicht bedacht.